1796 : France, Italie.

La dégradation de l’armée de terre commence. Ce sont toujours les survivants de la levée de 1793 et les volontaires qui sont aux armées. Ils sont toujours mal payés, mal nourris, mal vêtus. Coupés de la Nation, combattants au delà des frontières, ils deviennent une armée de métier. Ils ne sont plus que 475 000 répartis en 7 armées au lieu du million et demi de soldats prévus. Certains escadrons sur le papier comptent en vérité une vingtaine de cavaliers, certaines brigades, un millier de fantassins. L'incompétence des fournisseurs aux armées est telle que l'approvisionnement des armées est confié à des entreprises privées.

Des plans de campagne sont cependant établis pour l' année 1796. Objectif Vienne pour les armées de Sambre et Meuse, du Rhin et Moselle et s’emparer du Piémont pour les armées des Alpes et d’Italie. Objectifs optimistes pour des armées en guenilles. Sans solde, sans pain, les soldats ne mangent que de la mauvaise viande salée. Les hommes meurent sans combattre.

Pour la campagne d’Italie, les soldats sans chaussures et en haillons franchissent les Alpes à la fin de l’hiver. Ils ne sont d'abord que 38 000 dépenaillés sur les 60 000 prévus. Le matériel est misérable : 30 canons, 3 000 chevaux." Soldats, vous êtes nus, mal nourris, le gouvernement vous doit beaucoup, il ne peut rien vous donner. Je vais vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. Vous y trouverez honneurs, gloire et richesse. " Ainsi parle le général Bonaparte qui prend le commandement de cette bande. Bonaparte saura exploiter ces proclamations sur des troupes qui ne demandent qu’à le croire. Et les soldats croient en ce petit homme maigrichon. Ils vont y croire 20 ans. Les renforts arrivent enfin. 27 000 hommes avec 40 canons.

Les 70 000 Autrichiens, Sardes et Piémontais séparés en deux armées sont battus à Montenotte et Mondovi, les 10 et 22 avril 1796 : 61 000 Français engagés : pertes faibles. Bonaparte a bénéficié de la division des forces ennemies pour les attaquer l‘une après l‘autre. Les Autrichiens subissent de lourdes pertes (10 000 tués et blessés, 15 000 prisonniers et perte de 56 canons). Pendant ce temps Augereau a lui aussi vaincu les Autrichiens à Millesimo. Les Piémontais sont aussi vaincus le 17 avril à Cerva. Les Sardes demandent la paix signée à Cherasco le 28 avril.

Les Autrichiens n’ont pas été vaincus et Bonaparte les poursuit. Il a réussi à séparer les coalisés et il menace la route de Turin. A Lodi, le 10 mai 1796 : 6 000 Français sont engagés face à une armée autrichienne forte de 16 000 hommes : pertes françaises faibles. Les Autrichiens sont défaits mais non vaincus (avec 2 000 tués, blessés et disparus). L’offensive se poursuit. L'avant garde de Masséna atteint Milan dont les habitants se sont soulevés le 14 mai. Le 15 c'est l'entrée triomphale de l'Armée française dans Milan. Le 12 juin, les Français entrent dans les Etats pontificaux ce qui oblige le Pape à signer un armistice avec Bonaparte. Le 27 juin, les troupes françaises occupent Livourne. Devant Mantoue, les 10 000 soldats de Sérurier doivent lever le siège devant la menace de 60 000 soldats autrichiens. Pour aller plus vite, Sérurier fait abandonner ses 120 canons de siège.

A Lonato, une colonne autrichienne (Quasnanovicht) qui marche vers Mantoue est surprise le 3 août par les soldats de Bonaparte. Elle est mise en déroute. A Castiglione, le 5 août 1796 : 30 000 Français engagés : pertes inconnues. Une première armée autrichienne (Wurmser) déjà étrillée à Lodi est entièrement défaite. Elle perd 25 000 tués et blessés, 15 000 prisonniers et 70 canons. Les Autrichiens tentent de se réorganiser en battant en retraite vers le Tyrol. Profitant de ce répit, Bonaparte met aux repos ses soldats pendant 3 semaines. Puis tous repartent en campagne sur trois colonnes. A Roveredo puis à Bassano, les Autrichiens sont battus. Ils ont perdu 2 000 prisonniers. Ils se réfugient dans Mantoue le 8 septembre. A Primolano, Bonaparte défait l'arrière-garde de Wurmser qui s'est sacrifié pour sauver le reste de l'armée en retraite. A Cerea, c'est une nouvelle défaite pour Wurmser.

Les Autrichiens réorganisent leur armée et repartent en campagne. Une armée de 45 000 hommes (gl Alvinczy et gl Davidovicht) bouscule les soldats de Masséna à Bassano le 6 novembre 1796. Puis le 12 novembre, ils obligent Bonaparte à battre en retraite sur Vérone. Les 26 000 Français ont perdu 2 000 morts à Caldiero.

A Arcole, du 14 au 17 novembre 1796 (25 vendémiaire an V) : les Français engagent 19 000 hommes. Au bout de trois jours de combat, les Français comptent : 4 600 tués, blessés et disparus. L'Armée autrichienne forte de 24 000 hommes descendus des Alpes est fortement éprouvée (6 000 tués et blessés). L’imagerie d’Épinal montre Bonaparte, drapeau à la main, franchissant à la tête de ses hommes le pont d’Arcole. Il le fera certes, mais courbé sous la mitraille comme les autres et combien d’hommes sont tombés avant lui ? Les Autrichiens envoient encore des renforts pour tenter de débloquer Mantoue.

1796 : Allemagne.

Les Français de l'Armée de Sambre et Meuse franchissent le Rhin le 31 mai 1796. Leur objectif : Vienne. Dès le 1er juin, un corps d'armée (gl Kléber) défait les Autrichiens à Uckerath. Nouvelle victoire le 4 à Altenkirchen. Mais le 15 juin, l'offensive française est stoppée à Wetzlar. Les soldats de Jourdan doivent battre en retraite. Le 1er juillet, les soldats de Moreau de l'Armée de Rhin et Moselle, écrasent les Autrichiens et l'armée des Emigrés à Ettlingen. Le 5 juillet, les troupes de Moreau remporte la victoire de Radstadt. Mais il apparaît vite que chaque armée française combat pour son compte sans une stratégie commune bien définie. Le 18 juillet, les soldats de Moreau sont à Stuttgart, ceux de Jourdan sont à Francfort. Si Moreau bat les Autrichiens (gél de La Tour) près d'Ausbourg, Jourdan est battue à Amberg. L'Armée de Sambre et Meuse se désagrège. Ayant abandonné leurs bagages et leurs armes, les soldats errent dans la campagne. Le 3 septembre, les Français sont encore battu à Wurzburg. L'Armée de Sambre et Meuse n'existe plus que sur le papier. L'Armée de Rhin et Moselle bat en retraite sans rien tenter pour l'autre armée. L'attitude de Moreau paraît de plus en plus suspecte. Le 16 septembre 1796, l'arrière garde de l'Armée de Sambre et Meuse arrête les Autrichiens à Limburg au prix d'un effort désespéré. Marceau le paie de sa vie, quand à ses soldats. L'Armée de Rhin et Danube après une victoire sur les Autrichiens de de La Tour à Biberach poursuit sa retraite vers le lac de Constance.

Pierre de Burnouville, successeur de Jourdan, signe avec les Autrichiens un armistice qui permet à ceux ci de concentrer leurs forces sur celles de Moreau. Le 10 janvier 1797, les Français évacuent Kehl après des combats qui ont duré deux mois.

Le 20 avril, l'Armée de Rhin et Moselle reprend l'offensive et refranchit le Rhin. Mais elle s'arrête devant Francfort.

1796 : Corse.

Des troupes françaises détachées de l'Armée d'Italie reprennent Bastia le 19 octobre. L'armée anglaise choisit d'évacuer l'île.

1796 : Brest.

L’affaire d’Irlande avec l’impossibilité de débarquer et déployer une armée dans ce pays, va montrer, une fois encore, la faiblesse de l’instruction des marins. 20 000 soldats ont été prévus pour débarquer en Irlande pour y soutenir le renouveau nationaliste (gl Hoche).

Les préparatifs commencent en juillet 1796. 17 vaisseaux (dont le Droits-de-l'Homme, la Révolution, l'Indomptable, la Bravoure,...), 14 frégates, 6 corvettes et une vingtaine de transports sont prévus sous les ordres de Morard de Galles. Le 16 décembre, la flotte appareille sous les vivats de la foule. Les signaux de l'amiral sont mal compris et dès la sortie, la flotte se disperse. Le navire amiral Fraternité est pris en chasse par la flotte anglaise. L'état major de l'expédition (gl Hoche) se trouve ainsi coupé du reste des vaisseaux regroupés par l'amiral Bouvet. Le 20 décembre, la flotte arrive en rade de Bantry sur la cote d'Irlande. Il fait un temps épouvantable, vent, bourrasque de neige. L'endroit prévu pour débarquer est inaccessible. Le 26, Bouvet et le général Grouchy décident de rentrer à Brest. L'expédition a perdu 2 vaisseaux et 2 frégates. Le Droit- de-l'homme après un combat contre trois vaisseaux anglais s'échoue dans la baie d'Audierne après avoir forcé les Anglais à s'enfuir. Les résultats de l'expédition ne sont pas tout a fait nuls, car les Anglais craignant un autre débarquement envoient en Irlande 10 000 hommes qui bien entendu manqueront ailleurs.

Il est évident que les officiers français ne font pas preuve des qualités marines de nos ennemis anglais. La France n’a pas un peuple de marins et toutes les batailles navales qui vont suivre vont se terminer en désastres.

1797 : Italie, France, Allemagne.

Les Autrichiens tentent une nouvelle fois de se réorganiser et 40 000 hommes (gl Alviczy) avec 80 canons rencontrent les Français à Rivoli le 14 janvier 1797. Les Français sont 23 000 avec 35 canons. Après 12 heures de combat, les Français comptent 2 000 tués et blessés, les Autrichiens 15 000 tués et blessés, 22 000 prisonniers et 30 canons. Les soldats de Bonaparte un moment en difficulté ont été sauvé par l'arrivée sur le champ de bataille de ceux de Masséna.

Les Français entrent à Trente, à Mantoue, à Venise. Le butin est considérable et va permettre enfin de payer la solde des soldats. La nouvelle de la défaite autrichienne stupéfie l’Europe. Une armée de va-nu-pieds a vaincu une des meilleures armées européennes. Entre temps, les faibles troupes pontificales sont vaincues par les Français. La Pape signe la paix à Tolentino et rend Avignon à la France.

Les troupes françaises d'Italie menacent directement l'Autriche. Les soldats de Joubert progressent dans le Tyrol où les Autrichiens ont mobilisé 10 000 habitants. Epuisée par de longs et coûteux combats, l'Autriche demande l'armistice le 18 avril 1797 et signe le traité de Campo-Formio le 17 octobre 1797. L’Autriche abandonne la Belgique et Milan. Les généraux français les plus connus ont été battus en Allemagne. Par contre en Italie, un petit général presque inconnu, sans grand passé à vaincu à lui seul l'Autriche.

Plus plus au nord, la campagne d’Allemagne n'a pas atteint les objectifs escomptés. Les armées françaises repassent le Rhin fin septembre. Avec la perte de la place forte de Huningue, la campagne d'Allemagne est terminé.

Les troupes françaises conformément au traité se sont retirées derrière le Rhin et en Italie derrière l'Adige. Les Autrichiens s'ils ont évacué Mayence ont repris Venise et la Lombardie. Mais ils n'ont pas été vaincu et rassemblent trois armées sur l'Adige, dans le Tyrol et en Allemagne. De plus, ils ont rameuté la Bohême, la Moravie et la Hongrie soit 120 000 hommes.

![]()

Les soldats du Directoire, du Consulat ou de l’Empire, l’imagerie populaire a souvent tendance à nous le présenter sous les traits de celui d’un grenadier de la Garde Impériale. En réalité, la majeure partie des troupes à pied se compose de bataillons d’infanterie de ligne et de bataillons d‘infanterie légère. Les grognards sont l’exception. A l’apogée de l’Empire en 1813, la ligne et l’infanterie légère compteront 243 régiments.

La ligne

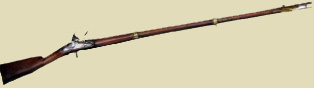

Voyons ce fantassin. Il est chaussé des fameux godillots. Il en usera deux paires pour traverser la France, chaussures sur lesquelles il passe des guêtres noires à 32 boutons pour lui protéger le bas des jambes. Il a revêtu la culotte de drap blanc sur laquelle il enfile l’habit-veste bleu, aux parements et retroussis blancs et rouges sur un gilet blanc, à boutons dorés. La culotte est fermée sur le mollet par un lien qui empêche le sang de circuler d’autant que dessous il porte un caleçon qui lui aussi s’attache au mollet. Cette culotte est étroite, mal coupée et doublée de toile écrue. Les guêtres s’arrêtent au dessus du genou, ce qui ne facilite pas la marche, d‘autant qu’elles aussi sont retenues par une jarretière. Sur la tête, le soldat porte le shako ou le bicorne couvrant une chevelure souvent tressée. L’hiver, il porte la lourde capote de drap. On en verra sur les champs de bataille en longue capote grise-verdâtre, informe et lourde. On verra aussi des culottes de différentes couleurs, car le soldat a remplacé de sa propre initiative la culotte blanche. Dans le dos, le fantassin porte son sac où il range ses rares affaires personnelles, les munitions, parfois jusqu'à 8 jours de vivres et son butin (30 kilos), un pantalon de rechange pour la parade et sur lequel est roulée la couverture réglementaire, le porte giberne, le ceinturon baudrier. Il porte au coté la cartouchière et l’étui pour la baïonnette de 40,6 centimètres. A la ceinture pend un ensemble hétéroclite, volailles volées, gamelles, pain. Officiers, sous-officiers et troupes d’élite portent en plus le sabre briquet de l’infanterie. Chaque homme est armé du fusil modèle 1777 (longueur : 1,52 mètre et poids : 4,6 kilos), avec lequel, bien entraîné il peut tirer 4 balles de calibre 17,5 mm en 3 minutes à 250 mètres (il sera révisé en 1801). Au delà de 50 coups, il faut démonter et nettoyer le fusil entièrement et surtout le laisser refroidir. Le soldat va aider au refroidissement en soulageant sa vessie. Ce fusil robuste sera fabriqué jusqu’ en 1822. Il faut attendre 1812 pour que cet uniforme soit légèrement modifié. La culotte blanche impossible à entretenir est maintenant en tricot blanc, pas plus facile à laver, les guêtres s'arrêtent au dessous du genou.

Le fusil 1777

![]()

Le sabre briquet

Tout ceci est la vision idyllique de la tenue de l’infanterie. La réalité est moins brillante. Le troupier ne reçoit pas toujours l’équipement voulu. On en verra marcher avec des espadrilles ou des sabots. D’autres sans sac ou sans coiffure, d‘autres enfin avec un chapeau décati, d’autres encore avec des pantalons troués. Au fur et à mesure des campagnes, les tenues vont devenir de plus en plus disparates. L’incorporation de troupes étrangères dans la Grande Armée ne fera qu’accroître la disparité des uniformes. On verra même en Espagne des régiments où les uniformes varient d’un bataillon à l’autre. Le soldat français est souvent la risée des habitants des villes traversées. Il fait pâle figure face aux magnifiques grenadiers prussiens ou autrichiens. Mais on rit sous cape, car c’est un vainqueur qui entre dans la ville. Et derrière la Ligne arrive la Garde qui rivalise de tenue avec les unités étrangères.

Tous les conscrits ne sont pas fantassins, un nombre important est versé dans la cavalerie. Leur sort est à peine plus enviable car si le cheval permet d’éviter quelques kilomètres à pieds à son cavalier, il faut le soigner et le nourrir. Le cavalier marche beaucoup pour épargner de la fatigue à sa monture et à quoi bon aller plus vite que l‘infanterie. L’armement du cavalier est constitué essentiellement par le sabre de cavalerie, aiguisé comme un rasoir (il y a plusieurs modèles de sabre, de longueurs inégales) et d'un mousqueton adapté du fusil 1777. C’est une profusion d’uniformes chatoyants. Chaque corps va tenter de se différencier des autres et c’est une surenchère permanente. Napoléon habillé de tenues discrètes laisse faire malgré les règlements qu‘il a édicté. En 1813, la cavalerie compte près d’une centaine de régiments. Ces couleurs voyantes ont leur utilité, elles permettent à l’Empereur juché sur une hauteur de repérer les unités à travers la fumée des canonnades. Il faudra attendre 1915 pour que les soldats soient vêtus de couleur moins voyantes.

D’autres soldats, les artilleurs sont souvent considéré comme des privilégiés par leurs camarades de l’infanterie ou de la cavalerie. Mais eux aussi marchent à coté de leur pièce, ils sont 6 par canons. Ces pièces d’artillerie sont extrêmement lourdes. Il faut parfois aider les chevaux de l’attelage et pousser aux roues. On verra des fantassins requis pour aider les artilleurs. Dans les combats, les artilleurs subissent le feu de l’artillerie adverse et leurs pertes sont importantes.

![]()

Les soldats vont marcher jour après jour. Pour aller du camp de Boulogne en Allemagne : 700 kilomètres en 25 jours. Pour arriver à temps sur le champ de bataille d’Austerlitz, le III° corps de Davout parcourt 160 kilomètres en 36 heures. A de rares moments, une charrette emmène quelques hommes sur quelques kilomètres. Le soldat ne sait pas où le dirigent ses pas. Il n’a aucune connaissance de la manœuvre en cours. Il marche. La Grande Armée ne va pas bien vite, la vitesse réglementaire est d'à peine 4 km/h, mais il faut durer. Un arrêt est prévu réglementairement toutes les 3 heures. Généralement, le départ de l’étape a lieu très tôt le matin pour marcher une dizaine d’heures. Car dès la halte, il faut se mettre à marauder la nourriture pour les hommes et les chevaux. Et aussi tenter d'installer un campement ou un bivouac. Surveillés par des sentinelles avancées et des patrouilles reliant ces divers postes, les hommes installent des cabanes avec ce qu'ils trouvent. Branchages, débris de maison, claies de paille servent à fabriquer un abri sommaire. Chacun va se mettre à l'ouvrage, les uns ramassent du bois ou arrachent des branches puis allument le feu, d'autres cherchent de l'eau, puis tous font la cuisine, mangent et dorment. Les soldats expérimentés gardent de côté un bout de viande qu'ils vont manger en marchant, car on mange le soir et le matin, pas à midi. Cette vie de bivouac ne pose pas trop de problèmes par beau temps. Il en va tout autrement sous la pluie car les cabanes ne sont pas étanches. Sous le vent ce n'est pas plus confortable car les cabanes s'envolent au grand désespoir de leurs occupants. Mais à portée de l'ennemi, pas de bivouacs, le commandement maintient les troupes en carrés avec un feu au centre qui chauffe la marmite. Lorque l'étape est prévue d'avance, un détachement précuseur part en avant pour chercher chez l'habitant des logements. Ce sont les officiers qui en bénéficient. Comment loger chez l'habitant 10 000 à 20 000 troupiers ?

La marche à la vitesse réglementaire ne dure pas. Quand Napoléon veut affronter l'ennemi, les soldats marchent jour et nuit et là plus de halte, plus de repos. Nous verrons arriver sur le champ de bataille des unités épuisées qui viennent de parcourir jusqu'à 50 kilomètres, abandonnant en route ceux qui ne peuvent plus suivre. Ils rejoindront ou se joindront à d'autres unités mais parfois disparaîtront à tout jamais sans que quiconque connaisse leur sort.

Un beau matin apparaît le champ de bataille, où au coude à coude avec les camarades, les soldats vont avancer lentement. Le plus souvent c'est en colonnes serrées, au son du tambour et des trompettes. L'on charge rarement baïonnette au canon. Ils serrent les rangs au fur et à mesure des pertes. Les boulets de canons emportent parfois une file entière. Il faut sans cesse manœuvrer, passer de la colonne à la ligne, se former en carré, revenir, repartir, enjamber ou piétiner le corps du camarade tombé devant soi, s’arrêter pour tirer et recharger. Et recharger n’est pas une opération simple.

L’homme s’habitue à tout, lors de sa première bataille, le soldat enjambe les corps tombés devant lui. A la seconde bataille, il les piétine. L’artilleur ne fait pas dévier son attelage, le cavalier n’enlève pas son cheval, les morts ne comptent plus. Les chevaux eux ne sont pas d'accord et bien souvent s'arrêtent devant les cadavres brisant ainsi le mouvement en cours. Le soldat d'expérience sait que ce soir, 3 hommes sur 10 manqueront à l'appel. Blessés, morts, prisonniers ou disparus, ils ne seront plus là.

Canon système : Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval

De l’ensemble de la bataille, le soldat ne verra rien, noyé dans la fumée des explosions. Tout au plus connaitra-t’il le sort de ses camarades d’escouade qui étaient à ses cotés. Un champ de bataille sous la Révolution et l’Empire, c’est un espace réduit où s’entassent des milliers de soldats qui se mitraillent à bout portant. Le champ de bataille d’Austerlitz , ce sont 8 kilomètres sur 8, le plus étendu, Wagram, ce sont 25 kilomètres sur 20, la phase finale de Waterloo, 5 kilomètres sur 4. C’est un espace où le sol vibre sous les coups de canon et les charges de cavalerie. Un espace où l’air vibre sous les milliers de projectiles qui partent en tous sens. C’est un espace qui pue rapidement des milliers de cadavres d’hommes et de chevaux déchiquetés. Il n’y a personne de prévu pour relever les morts. Ils sont laissés sur le terrain. La population s'en chargera et ne se prive pas de détrousser amis et ennemis. Population qui d'ailleurs de loin suit des yeux le combat comme au spectacle. .

L’ennemi, le soldat le verra parfois lors des rares charges à la baïonnette ou au corps à corps au sabre . Mais le plus souvent l’ennemi, c’est le groupe d’hommes en face que l’on mitraille à quelques mètres de distance. Ces ennemis, il en verra couchés sur le sol, morts et mourants. Ces corps qu’il faut ignorer pour pousser l’attaque plus loin. Au passage un petit coup de baïonnette pour s'assurer que l'ennemi est mort. Ne jamais s’arrêter, non plus, sur le sort du camarade malchanceux tombé devant soi, ne jamais vérifier s’il est encore vivant. Il faut avancer. Continuer à avancer c'est survivre et gagner.

Le soir, on campe tout à coté du champ de bataille, dans l’odeur des cadavres d’ hommes et de chevaux et dans les hurlements des blessés, pendant que les pillards sont à l’ouvrage. Ce n’est qu’à ce moment que quelques brancardiers volontaires ou requis s’occupent des blessés. Le service de santé naissant est incapable de soigner cette masse de blessés. Chacun va se débrouiller comme il peut. Ces blessés, lorsqu’ils ne sont pas abandonnés simplement sur le champ de bataille, sont ramassés par ces équipes réquisitionnés. Pas de matériel, une porte, une civière improvisée pour transporter les blessés vers l'infirmerie de campagne. L'hopital c'est une grange où une équipe d'officiers de santé et de brancardiers opérent sur des tables de fortune faites de tréteaux et de planches. Leurs bras et leurs tabliers sont couverts de sang. Un panier recueille les membres amputés qui commencent à pourrir. Des escadrons de mouches attirés par le sang bourdonnent. Les survivants sont renvoyés vers l’arrière dans des carrioles brinquebalantes conduites par des voituriers réquisitionnés (souvent des civils). A 15, dans une carriole prévue pour 10, les blessés prennent la route en supportant les aléas des mauvais chemins. Comme il n’existe pas encore d’hôpitaux mobiles, les blessés sont laissés aux bons soins des villageois rencontrés. Ni lit, ni chaleur, on laisse les blessés sur la paille, sans feu, sans lumière par crainte de l‘incendie, sans nourriture, toutes portes et fenêtres ouvertes afin de laisser l’air se renouveler. On attend l’aube pour repartir vers un autre village et la longue colonne de charrettes repart en abandonnant les morts de la nuit. Celui qui tombe de la charrette est abandonné. Personne ne veille réellement sur les blessés. Des cris, des larmes, des douleurs jalonnent le voyage. Les blessés peuvent tout au mieux espérer rejoindre une ville où il y a un hôpital surchargé. Un hôpital, c’est un lieu d’hébergement dont n’ont pas voulu les recrues qui rejoignent l’armée ou les troupes de passage. Priorité à ceux qui vont se battre, les autres ne servent plus à rien. Et leur vue peut faire douter les recrues, alors le commandant de place les refoulent encore plus loin. Seuls les plus robustes résistent. Ces plus robustes qui dès qu’ils vont un peu mieux retournent au combat.

Demain, il faudra reprendre la route. Pour l’heure, profitons de la joie d’être vivant.

Les soldats voient arriver continuellement dans leur régiment la relève composée de jeunes recrues, mal formées, après 15 jours passés en garnison en France. C’est aux vétérans qu’il appartient de les aguerrir et de calmer leur peur.

Il va se créer une véritable fraternité d’arme entre ces hommes venus d’horizons divers. L’adoption de la langue française par tous va faciliter le dialogue. Les notions de Patrie, de Nation, sont mieux partagées. Si les particularismes régionaux sont encore très vivaces sur le territoire national, aux armées ils n’ont plus court, même si de temps à autres les hommes se sentent fiers d’être Bretons, Normands ou Auvergnats.

Bivouac

Les conscrits qui rejoignent les armées à 20 ans, sont déjà des survivants. La mortalité infantile est très importante et seuls les plus forts ont survécu. Vers 1850, un enfant sur quatre ne voit pas son premier anniversaire, 65 % seulement des garçons atteignent 20 ans, une femme sur dix meurt en couches. Les conditions de vie habituelles sont déjà très rudes, en temps ordinaire pour les paysans qui constituent la majeure partie des conscrits. La vie de l’armée en campagne n’est pas tellement plus rude que l’existence quotidienne.

1797 : Côtes de France.

Le Directoire demande que l'on rassemble une armée de 80 000 hommes de la Normandie au Texel pour une descente en Angleterre. La marine doit entreprendre la construction de 170 bateaux à fond plat et réquisitionner des navires de commerce. Bonaparte est chargée de l'opération. L'appui des marines hollandaises et espagnoles est prévu. Dès le début, les Espagnols sont forfaits. L'administrateur de l'arsenal de Brest signale qu'il manque d'effectifs et qu'il ne peut armer que 15 vaisseaux sur les 35 prévus. Le 23 février 1798, après une inspection, Bonaparte déconseille l'opération. En parlant de la Marine "Il n'y a rien à faire avec ces gens là ; il n'ont aucune puissance d'exécution" . L'opération est annulée. Mais surtout Bonaparte rêve d'autres horizons plus exotiques.