LA GRANDE GUERRE

L'UNION SACREE

Dans la guerre comme dans la paix, le dernier mot est à ceux qui ne se rendent jamais. (G. Clemenceau)

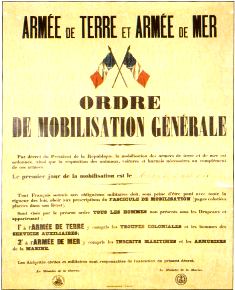

Le 1 er Août 1914, les affiches de la mobilisation générale fleurissent sur les murs des mairies. Les cloches des églises, de tous nos villages et de toutes nos villes, sonnent le tocsin. L’Allemagne et l’Empire austro-hongrois viennent de déclarer la guerre à la France. C'est la liesse populaire veulent nous faire croire les actualités cinématographiques de l’époque. Oui certainement dans les grandes villes, mais qu’en est-il dans les milliers de villages français où la vie s’arrête ? Les récoltes et les travaux sont interrompus. Au son des cloches, la France se met en prières. Les églises se remplissent des femmes qui prient pour leurs hommes. Elles sentent d’instinct que la guerre ne sera pas aussi fraîche et joyeuse que veulent le faire croire les autorités. C’est la première fois dans l’Histoire de France que tous les mobilisables sont rappelés aux armées (4,5 millions de soldats). C'est aussi la première fois qu'un nombre aussi élevé de Français va partir à la guerre. C'est véritablement la Grande Guerre des Français. Ils méritent que l'on s'y attarde longuement.

Le premier jour de la mobilisation est fixé au 3 août au matin. Les hommes lisent hâtivement les affiches, se concertent du regard, et résignés prennent le chemin de la maison pour boucler leur valise. Un dernier regard sur le livret militaire et le fascicule de mobilisation que l'on connaît par cœur et direction la guerre. On va voir cheminer sur les chemins encaissés de Bretagne, par delà les monts d'Auvergne, descendant des Alpes, dans les plaines du Nord, par les quartiers des grandes villes, des groupes d'hommes rejoindrent la gare la plus proche.

Des millions de mobilisés, de toutes origines, venant de toutes les villes et villages de l’Empire, vont rejoindre leurs garnisons, pour une guerre qui va finir avant Noël, leur a-t-on promis, pour reprendre l’Alsace et la Lorraine perdues en 1871. Des antimilitaristes notoires comme l’écrivain Louis Pergaud (qui disparaîtra au front), des philosophes comme Alain (40 ans), des écrivains comme Barbusse, rejoignent leurs unités, sans état d’âme pour cette croisade contre l'envahisseur : "l' Alboche”. On dira bientôt le Boche, les Anglais les appelleront les Huns. L’Union Sacrée est décrétée, aucun parti politique ne se risque à dénoncer cette guerre. Tous appellent à repousser l’envahisseur. 220 parlementaires rejoignent leurs régiments et alterneront Chambre des Députés et tranchées. Les autorités sont obligés de renvoyer chez eux des volontaires, anciens combattants de 1870, bien trop âgés pour remplir un rôle quelconque. Les pacifistes sont étouffés sous la vague de patriotisme.

Des territoires sous contrôle français vont arriver : Tirailleurs sénégalais (ils seront 180 000), Turcos marocains, algériens et tunisiens, Zouaves d’Algérie, Kanacks de Nouvelle-Calédonie, Tirailleurs Annamites d‘Indochine, Tahitiens des îles du Pacifique, Tirailleurs somalis de Djibouti. Pour les remplacer, des Territoriaux, prélevés sur les régions méridionales prennent la mer pour le Maroc et l‘Algérie, en pantalon garance et veste bleue. Des milliers d’étrangers rejoignent la Légion (il en vient de New York). Quatre années plus tard, ils seront bien peu de survivants de ces premiers départs.

Avec la mobilisation, la France dispose de 173 régiments d’infanterie de ligne (chacun avec 113 officiers et environ 3 200 soldats), de 31 bataillons de chasseurs à pied et alpins, des troupes indigènes (Zouaves, Tirailleurs), de régiments de marche étrangers, de 44 régiments d'infanterie coloniale. La France peut mettre en ligne également 76 régiments d'artillerie (à 3 groupes de 3 ou 4 batteries de 4 canons), 10 groupes d'artillerie rattachés à des régiments d'infanterie, 10 groupes d'artillerie d' Afrique, 2 régiments d'artillerie de montagne à 7 batteries. 83 régiments de cavalerie sont prêts à partir (35 000 cavaliers avec 40 000 chevaux).

La mobilisation s’effectue avec une rapidité et un enthousiasme que le Grand-Quartier-Général n’avait pas envisagé. Il escomptait 15% d’insoumis et de déserteurs, 98,5% des réservistes se présentent. Arrivent aux frontières, 3 000 déserteurs du temps de paix qui demandent le pardon et l’honneur de combattre.

Sur les frontières de l’est, les régiments de Lorraine, sont déjà en position . Ils ont été déployés par anticipation dès le 31 août.

Les classes 1911, 1912 et 1913 n’ont pas besoin d’être appelées car leurs recrues effectuent leur temps de service et ils sont envoyés les tous premiers à la frontière. Tous les autres, des classes 1886 à 1910, partent aux armées. Dès le 3 août 1914, 882 000 hommes sont sous les drapeaux. Au bout de 16 jours, ils sont 3 800 000 qui ont rejoint les centres de regroupement. La très grande majorité des mobilisés est versée dans l’infanterie. Après la mobilisation, la France peut aligner 2 millions de fantassins dans 1 500 bataillons d'infanterie.

La mobilisation touche également 800 offIciers et 20 000 mariNs réservistes (la plupart Inscrits Maritimes) pour porter la Marine à 156 000 hommes.

Cette mobilisation n’est pas sans conséquence. Il n’y a plus de distribution de courrier, les facteurs sont aux armées ; il n‘y a plus de journaux, journalistes et ouvriers imprimeurs sont aux armées, des ateliers et des usines ferment faute d’ouvriers, ils sont aux armées. Les artisans ferment leur entreprise et partent aux armées, d‘ailleurs ils n‘ont plus d‘ouvriers partis également aux armées. Les usines d'armement ne produisent plus, leurs ouvriers ont été mobilisés. Tout va se réorganiser dans les semaines à venir.

Dans les grandes gares, les dames de la Croix-Rouge se sont installées et distribuent café, chocolat, soupe, casse-croûte et cigarettes. Tout le pays se sent mobilisé.

Les Territoriaux se disposent le long des voies ferrées, gardant les tunnels et les ponts. Ces Territoriaux dont les plus âgés sont de la classe 1886 (ils ont 48 ans), ne seront jamais à l’honneur, mais toujours à la peine. Ces braves « pépères » aux tempes et à la moustache grises ont souvent derrière eux plus de 30 ans d’un travail qu’il a fallu quitter. Ils ont laissé au pays, femmes, enfants et parfois petits enfants. Jour après jour, nuit après nuit, ils assurent les gardes des points sensibles, la réparation des voies de communication jusque sous le feu de l’artillerie ennemie, creusent et réparent les tranchées, transportent les munitions, ramassent et ensevelissent les morts français et allemands. Les périodes de réserve ne les ont pas préparés à ces taches. Lors des offensives allemandes, des régiments de territoriaux (il y en a 145) bouchent les intervalles dans les lignes. A Ypres en 1915, les Territoriaux sont les premiers à subir les effets des gaz de combat. A Verdun en 1916, ils tiennent tout un secteur du front au côté de leurs fils. Beaucoup d’entre eux ne sont même pas armés du dernier fusil Lebel de l’Armée française. Ils sont encore armés du fusil Gras de la guerre de 1870. Comme l'Intendance ne comprendra jamais que des hommes entre 20 ans et 40 ans ont pu grossir, ils sont équipés vaille que vaille, de tenues trop petites ou du bourgeron des corvées de quartier. Lors de la mise en réforme des tenues rouges et bleues, les Territoriaux seront les derniers à recevoir le bleu horizon. En 1915, certaines de ces unités de territoriaux seront dissoutes et leurs hommes répartis dans les divisions d’infanterie.

Toute l'organisation de l'Armée française est basée autour de la Division d'Infanterie : 380 officiers et 15 500 hommes. Cette division est divisée en deux brigades et un Etat-Major. Deux régiments d'infanterie forment une brigade. Au niveau divisionnaire s'ajoutent un escadron divisionnaire, une compagnie du Génie (250 hommes), deux ambulances, une section d'hospitalisation, un groupe de brancardiers, de l'intendance et une artillerie divisionnaire de 36 canons. La division d'infanterie doit pouvoir mener ses propres opérations en autonomie.

Le 3 août, 882 000 hommes sont sous les drapeaux. Le 16 août 3 600 000 hommes sont endivisionnés et un million sont dans les dépôts. Le 18 août, 4 622 000 hommes sont sous les drapeaux.

Les troupes d’active, appelés et engagés, montent aux frontières sans délai. Dès lors, il ne pourra plus être question de différencier recrues, volontaires pour la durée de la guerre et militaires professionnels, régiments d'active et régiments de réservistes. Seul le Grand-Quartier-Général va tenir compte encore quelques temps du niveau de formation des soldats, mais bientôt tous vont partager le sort commun. D'autant que les différenciations qui pourraient encore exister entre les régiments d'infanterie d'active et les régiments de réservistes par leurs numéros ne voudront plus rien dire dans quelques semaines. Les garnisons de l’intérieur se vident de leurs soldats. Dans certaines villes, ce sont des milliers d’hommes qui partent, ainsi de Cherbourg s’embarquent : le 1er Régiment d’Infanterie Coloniale, le 25e Régiment d’Infanterie, son régiment de réservistes le 225e Régiment d’Infanterie, le 77e Régiment d’Infanterie Territoriale. Ils prennent le train. Toutes ces unités d’infanterie seront engagées dès les 22 août 1914. Les hommes du 3e Régiment d’Artillerie à pied bénéficieront de quelques jours de répit, les batteries seront envoyées au front quelques jours plus tard.

Le mobilisation s’opère si bien que faute d’hébergements, le Grand-Quartier-Général renvoie chez eux une partie des mobilisés qui seront rappelés plus tard. Sont aussi renvoyés des techniciens et des ouvriers spécialisés (surtout ceux des usines d'armement) que la mobilisation a envoyé un peu vite dans les unités combattantes et qui sont plus utiles dans les usines. La mobilisation s’est extraordinairement bien passée. Il reste à réussir la concentration des troupes. Tous les moyens ferroviaires sont mobilisés. Ces transports qui avaient été très mauvais en 1870 se révèlent très efficaces. Des milliers de trains amènent les troupes vers la frontière de l’est. Le 5 août, 2 534 trains roulent vers l'est, ensuite la moyenne sera de 1 800 par jour jusqu'au 18 août. C’est le succès d’une organisation pensée depuis des années. Il s’agit maintenant de commencer la guerre.

1914 - Le départ

(extrait de la fresque Gare de l’Est à Paris)

Mobiliser tant d’hommes en si peu de temps est un succès indiscutable, mais qui va les commander. L’Armée française va rappeler tous ses généraux, comme Brugère 73 ans ; Bailloud 68 ans ; de Castelnau 63 ans ; Ruffey 63 ans ; Pau 66 ans ; Dubail 63 ans ; Joseph Joffre, 62 ans, le Commandant en chef des armées françaises du nord-est ; d'Amade 58 ans ; Mangin fait figure de jeune avec ses 48 ans (mais il n'est que gl de brigade). Certains de ces généraux ont été de brillants jeunes officiers jadis mais certains sont des vaincus de la guerre de 1870 et ils ont 43 ans de plus. Beaucoup d'autres sont issus de l'Armée coloniale et n'ont jamais commandés sur le terrain de troupes aussi importantes. Pour commander les régiments, pas trop de souci, chaque régiment du temps de paix a généralement un commandant en second, colonel ou lieutenant-colonel qui prend en main le régiment de réservistes. Pour les officiers de terrain, ceux de carrière sont en nombre insuffisant. Mais c'est prévu, les officiers de réserve vont combler les vides. Instituteurs, chefs d’entreprises, artisans vont commander au front. De chef de bataillon à chef de section, ils vont être partout. Un même manque existe pour les autres gradés, alors le moindre élément ayant un peu « d’instruction » est caporal, caporal-chef ou sergent. Lorsqu’ils auront tous été tué, la promotion au feu va devenir la règle pour combler les vides. Les adjudants et autres sous-officiers méritants seront nommés sous-lieutenants. Des sous-officiers seront nommés "à titre temporaire" pour la suite de la campagne. Lorsque les officiers d'infanterie auront été tués en grand nombre, des officiers de cavalerie vont se voir confier des unités de fantassins.

Les premiers soldats britanniques (maréchal sir John French - 62 ans) débarquent en France et en Belgique. A la fin du mois d'août, ils seront 60 000 Tommies.

Toutes les troupes vont vers l'est et le nord-est. De la frontière suisse à la frontière belge au sud de Namur, les armées alliées se déploient à 8 kilomètres de la frontière de 1871. De la droite du front à la gauche, les I° (gl Dubail), II° (gl de Castelnau), III° (gl Ruffey puis Sarrail) et V° Armées (gl de Lanzerac) , en léger retrait la IV° Armée (gl de Langle de Carry) . L'Armée française est prête à toute éventualité. Face à l'ouest de la Belgique, rien ou presque, car la Belgique s'est déclarée neutre, mais a mobilisé ses 6 divisions d'active (sous le commandement du roi Albert Ier - 39 ans) qui tiennent des positions autour des principales villes belges. Puis le 10 août est créée l'Armée d'Alsace (gl Pau).

Le Grand-Quartier-Général

doit attendre un éventuel appel à l'aide du gouvernement

belge. Quand au Luxembourg, ses effectifs sont insignifiants.

A la gauche des armées françaises, les 4 divisions

britanniques du B.E.F. (British Expeditionary Force), prennent

position au nord de Valenciennes. Citons pour mémoire

l'Armée des Alpes (gl d'Amade).

voir

carte du positionnement des troupes, passer la souris sur l'image pour l'agrandir