Avril-Mai 1940

NORVEGE

9 avril, une armée allemande (gl Von Falkenhorst) forte de 10 000 hommes (7 divisions d'infanterie et 2 divisions de montagne) envahit le Danemark et la Norvège (Opération Weserübung). La Luftwaffe a envoyé un millier d'avions. Les Allemands s'emparent du port de Narvik, base de transit du minerai de fer suédois, essentiel à l'économie de guerre et occupent les villes d' Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim.

Les Alliés décident

d'agir. Un corps expéditionnaire franco-britannique et

polonais est constitué (major-gl anglais Mackesy et amiral

lord Cork and Orrery). Pour les Français (gl Audet), ce

sont des Chasseurs alpins (gl Béthouart) : 53e B.C.A.,

67e B.C.A., 13e B.C.A., 6e B.C.A., 12e B.C.A., 14e B.C.A., 142e

C.A.C.C., 14e compagnie divisionnaire anti-chars, des Légionnaires

(13e Demi-brigade du l.cl Raoul-Charles Magrin-Vernerey plus

connu sous le nom de Monclar), 21e Escadron d'Autos-Mitrailleuses

(21e EAM), 11e Groupe Autonome d'Artillerie de Montagne (11e

GAAM), Section de sapeurs-mineurs 100, Echelon mobile du parc

du génie 100/21 (100/14 ?), Détachement de transmissions

885/1 (rattaché à la BACP), Détachement

de transmissions 885/2, Compagnie de camionnette 802/49, Détachement

de munitions 100, Détachement de dépôt d'essence

300, 90e Ambulance Médicale, 271e Ambulance Chirurgicale,

Brigade Polonaise Autonome de Chasseurs de Podhale (BACP). Une

grosse expédition qui souffre de plusieurs handicaps :

elle est interalliée, et les relations de commandement

en sont rendues encore plus délicates ; or celles-ci ne

sont pas toujours clairement définies ; elle est organisée

et exécutée sous le signe de l'urgence, voire de

la précipitation, et la longue maturation nécessaire

à l'élaboration de plans sérieux fait défaut

; enfin, elle se déroule dans un pays ami à l'origine,

mais en cours d'occupation progressive par l'ennemi.

Le 12 avril, embarquement à Brest sur les croiseurs auxiliaires

El Dzezaïr, El Mansour, El Kantara, Ville d'Oran (des

paquebots aménagés). Le 14 avril, escale

en Ecosse à Greenock, le 16 départ en convoi, sous

la protection de la Royal Navy, du croiseur Emile-Bertin,

puis du Montcalm, de 3 torpilleurs (Bison, Milan, Epervier),

6 contre-torpilleurs, 18 sous-marins et le ravitailleur Jules-Verne.

En mer vers la

Norvège

Toute la division n'a pas encore quitté Brest qu'une partie de la division navigue vers Namsos (5e demi-brigade), l'autre partie navigue vers les Lofoten. Déjà le corps expéditionnaire est disloqué. L'optimisme est de mise au gouvernement français « nous venons de couper la route du fer à l'Allemagne. »

Le 19 avril, vers 18H00, le convoi de Namsos est attaqué par l'aviation allemande et l'Emile-Bertin et le Ville-d'Oran sont touchés. La 5e demi-brigade débarque à Namsos dans la nuit du 19 au 20 avril (les 13e, 63e, 67e bataillons de Chasseurs). Les Anglais sont déjà à terre et préparent les cantonnements pour les Français.

Mais il est vite évident que l'équipement des troupes françaises est insuffisant. Il n'y a aucun moyen de transport, pas d'artillerie. Le manque de préparation est criant. Organiser des opérations combinées, marine et infanterie est une affaire complexe et ne s'improvise pas. La dernière opération commune anglo-française date des Dardanelles dans l'autre guerre. Et l'on ne pas dire que ce fut un succès.

Une opération navale parallèle est menée par la 8e division de contre-torpilleurs dans le Skagerrak pour couper les communications allemandes. Sans grands résultats.

Namsos, en avril, c'est la fin de l'hiver. La neige est abondante et il fait très froid. Les soldats n'ont pu retrouver ni les bottes de caoutchouc, ni les lunettes de neige, ni les mulets, qui sont dans les cales des bateaux, notamment le Ville-D'Alger qui n'arrivera que le 22 avril, mais ne pourra accoster. Les Alpins français réquisitionnent des camions norvégiens et prennent la place des chauffeurs. Car les camionnettes sont annoncées aussi pour le 27 avril. Dès 09H00, le 20 avril, le bombardement allemand reprend. Les escarmouches avec les détachements allemands sont continues.

La Norvège a réussi à mobiliser ses propres troupes dans les pires conditions possibles alors que le pays est occupé en partie par les troupes allemandes. L'Armée norvégienne se battra très bien mais ne sera pas d'un appui suffisant malgré son courage.

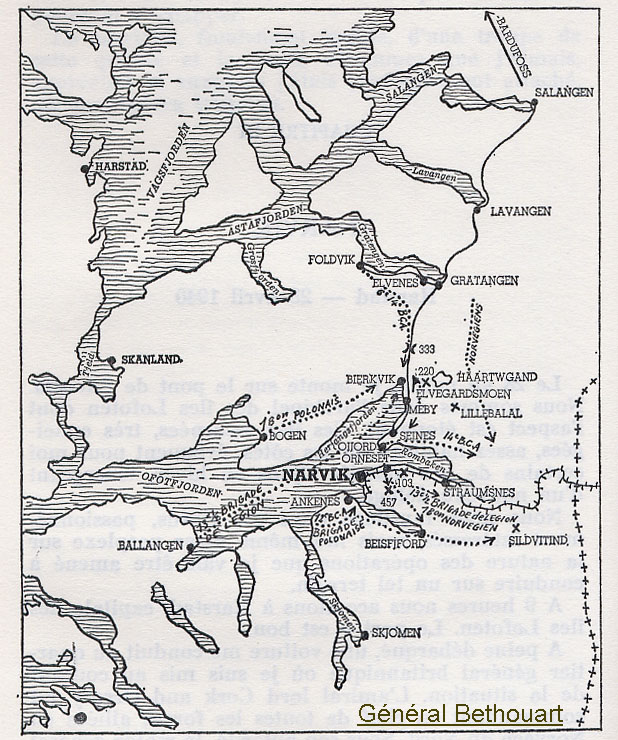

Changement d'objectif, abandonner Namsos pour attaquer Narvik. Béthouart reçoit le commandement des troupes françaises et retrouve pour Narvik le reste de la division baptisée 1ère Division légère de Chasseurs. Manque la 5e demi-brigade qui rembarque à Namsos. Le débarquement à Narvik s'opère sans trop de mal, pas un avion allemand en l'air. La 5e demi-brigade ne rejoindra jamais Narvik et sera dirigée vers la Normandie où ses derniers éléments seront encerclés à Saint Valéry en Caux. Mais c'est une autre partie de l'histoire de ces mois tragiques.

Première escale pour la 1ère Division légère, les iles Lofoten. Puis objectif Narvik. Le port est situé au fond de l'Ofotenfjord. Les Allemands viennent d'y débarquer le 139e Régiment de Chasseurs de Montagne amené par dix destroyers modernes et des transports. Les Norvégiens surpris sont désarmés et leurs approvisionnements saisis. Cinq destroyers anglais pénètrent à leur tour dans le fjord et tirant à vue détruisent la moitié des navires allemands en cours de déchargement ou en cours de chargement du minerai de fer. Les navires anglais contre-attaqués par les destroyers allemands battent en retraite et perdent deux navires. Narvik avant d'être une bataille terrestre est une bataille navale. Les Anglais ne peuvent rester sur cet échec et envoie le cuirassé Warspite , neuf destroyers et le porte avions Furious qui détruisent toute la flotille allemande.

Les Norvégiens (gl Fleischer) ont pu regrouper, au nord de Narvik, deux brigades et deux batteries d'artillerie. Les Britanniques (146e brigade) ont trois bataillons des Guards (Irish-Guards, Scott-Guard et South-Wales-Borderes) avec quelques batteries de Bofors contre avions. Les Français ont la 27e demi-brigade de chasseurs (cl Valentini), le 12e groupe autonome tracté d'artillerie coloniale (sans canons, ni tracteurs, encore en mer), une compagnie de chars, une batterie anti-aérienne, la compagnie de camionnettes enfin arrivée. Les Polonais ont une brigade à 4 bataillons (gl Bohuez-Szysko) sous commandement français. Tout ce monde doit débarquer de part et d'autre de Narvik. La neige et épaisse et fondante.

Les Allemands sont peu nombreux (2000 chasseurs de montagne du gl Dietl) mais fortement armés de mitrailleuses prises aux Norvégiens. La menace constante des avions allemands plane sur les Alliés. Heureusement, ces avions ne peuvent intervenir qu'assez tard dans la matinée. Les opérations auront donc lieu lorsqu'il fait nuit ailleurs et on se reposera le jour. Dès le 4 mai, le manque d'équipement se fait sentir et les premières gelures aux pieds apparaissent et également l'ophtalmie des neiges. En dix jours de combat, les Français progressent de 5 kms.

Le 4 mai, la Légion (13e demi-brigade) arrive ainsi que les véhicules, à l'usage très limité dans cette zone où l'on circule en bateau. 4 mai, le 12e Chasseurs et les South-Wales attaquent Ankenes face à l'entrée de Narvik. Les Gallois sont repoussés, perdent la localité qu'il faut attaquer de nouveau. Le 9, la crête est reprise. Les combats avec les renforts allemands parachutés vont durer jusqu'au 17 mai jusqu'à la relève par les Polonais.

Le 13 mai, les Légionnaires doivent débarquer à Bjerkvik couverts par le cuirassé Resolution et les croiseurs Effingham et Vindictive qui les ont transportés. Descendre les échelles de cordes pour passer dans les 5 chalands prend du temps, chalands qui emportent chacun 30 hommes. Quatre chalands blindés plus lourds peuvent débarquer les chars (342e compagnie autonome de chars). Chars embarqués sur les ponts des croiseurs et qu'il faut descendre à la grue. L'attaque de Bjerkvik doit commencer avec un bataillon (Boyer-Resses) et trois chars. Le bataillon Guéninchault doit débarquer avec deux chars et pousser vers l'ancien camp norvégien de Elvegaard. Les 6e et 14e Chasseurs venant de Foldvik doivent prendre les Allemands à revers avec l'appui sur leur gauche des Norvégiens qui doivent empêcher les Allemands de s'enfuir vers la Suède. Les Polonais débarquent à l'ouest à Bogen. Au petit jour, la flotte ouvre le feu, pas de réaction allemande. Au moment où les premiers chalands abordent les plages, les mitrailleuses se dévoilent. Les chars s'avancent mais les chalands d'infanterie cherchent un autre point de débarquement. L'attaque de flanc de Bjerkvik réussit et le village est pris. Les Polonais sont en vue mais les rejoindre va demander encore 24 heures. Un second échelon de Légionnaires doit débarquer à Meby. Les chalands blindés sont en retard et les Légionnaires débarquent sur une autre plage. Les renseignements laissaient penser que les civils avaient évacués la région. Il n'en est rien et des civils apeurés sortent des maisons en flammes. La marche vers le camp d'Elvegaard commence et le camp est enlevé baraque par baraque à 11H00. L'armement repris est considérable. Continuons l'offensive. La route est barrée par une paroi rocheuse où se tiennent des mitrailleuses allemandes. Trois légionnaires espagnols montent par la falaise. Deux sont tués dans l'escalade. Le troisième bascule la dernière mitrailleuse et ses servants dans le vide. Plus au nord, les Chasseurs éprouvent les pires difficultés dans une neige profonde. Ils mettent 24h à enlever les derniers centres de résistance.

Le 15 mai, le major-général Mackezy jugé trop timoré est remplacé par Auchinleck. Les combats continuent. La Légion a laissé en arrière les Polonais épuisés et longe le fjord vers Ojord. Le village a été abandonné par les Allemands retirés dans la montagne.

Malgré les nouvelles alarmantes qui arrivent de France, et l'annonce du rembarquement prochain du Corps expéditionnaire, il est décidé de poursuivre l'attaque de Narvik malgré l'aviation allemande. Chasseurs, Légionnaires et Norvégiens (arrivés par la montagne) attaquent sous le couvert de l'artillerie de la flotte. Le 28 mai, les Allemands sont délogés de Narvik après des combats d'une extrême violence dans des conditions climatiques très éprouvantes. La Légion pousse vers Sildvik. Les Allemands battent en retraite et sont acculés à la frontière suédoise avec le risque de s'y voir interner. Leur aviation a causé des pertes aussi bien aux troupes à terre qu'à la flotte. La chasse anglaise a réagit avec difficulté.

Mais le 2 juin, les Alliés reçoivent l'ordre formel de rembarquer. Béthouart la mort dans l'âme s'exécute. Le 7 juin, les Légionnaires et les Polonais reviennent sur Narvik évacué par une partie de la population. Le gl norvégien Fleischer supllie à genoux qu'on n'abandonne pas la Norvège. Béthouart dit dans ses mémoires qu'il restera à jamais marqué par cette scène. Les Alliés jettent dans le fjord : matériel et munitions. Les derniers vivres sont distribuées aux pêcheurs norvégiens. Les mulets sont abandonnés. A 22H00, les troupes rembarquent. A minuit, Béthouart et un dernier carré de Légionnaires embarquent. La flotille forme un convoi qui prend le large. Les Allemands ne réagissent pas.

Le 9 juin, le convoi apprend que le porte-avions anglais Glorius a été coulé au canon par les cuirassés allemands Scharnhorst et Gneisenau dans son voyage de retour. Le destroyer Ardent qui a tenté de la protéger a été coulé quelques minutes avant. L'autre destroyer Acasta courageusement fait face, lance ses torpilles qui touchent le Sharnnost avant d'être écrasé à son tour. 1 500 marins anglais ont péri. Aviateurs et marins avaient apporté une aide considérable aux troupes à terre. Les soldats ne peuvent s'empêcher d'avoir une pensée pour eux.

Les Français et les Polonais ont perdu 250 morts et 500 blessés, ils emmènent avec eux 400 prisonniers allemands qui finiront la guerre en Angleterre, 200 mitrailleuses, une dizaine de canons. La Marine française a perdu le Bison et le contre-torpilleur Maillé-Brézé. Les contre-torpilleurs Somali et Milan sont gravement endommagés. L'Armée norvégienne capitule le 10 juin. Après la guerre, nous saurons que le gl Dietl qui commandait les Allemands à terre avait avoué "Je n'aurais pas pu me maintenir 48 heures de plus". En juin, 15 000 soldats allemands arrivent en Norvège poursuivent l'occupation.

A leur retour, les troupes alliées sont envoyées en Angleterre. La France est déjà en grande difficulté, il n'y a plus de port suffisamment sûr pour recevoir les navires de guerre et de transport. Les rapatriés de Narvik rejoignent les rescapés de Dunkerque.

![]()

BELGIQUE ET FRANCE

5 mai 1940

Le vice-amiral Abrial qui commande la défense maritime pour le nord de la France est averti de l'imminence de l'attaque allemande par l'attaché naval en Hollande. Le gl Giraud qui commande la VII° armée est informé mais ne fait rien. Abrial ordonne l'embarquement de troupes pour aller en Hollande au cas où. Le 9 mai, les troupes de la 68e division sont prêtes, et doivent occuper les îles de Walcheren et de sud-Beveland.

9 mai 1940 : le soir.

Communiqué 498 du Grand Quartier Général "Au cours de la nuit dernière, les actions d'infanterie signalées par le communiqué de ce matin, se sont produites sur un front étendu. L'ennemi a été partout repoussé. Dans la journée, activité des deux artilleries à l'ouest des Vosges et dans la région de Wissembourg." La France s'endort tranquille avec ce communiqué rassurant. C'est vrai que le front est calme sur toute la ligne de défense. Les services de renseignements ont alerté le commandement sur l'imminence de l'attaque mais c'est déjà la troisième alerte de ce type depuis la mobilisation.

10 mai 1940 : 04H35 GMT

L'Armée allemande s'engouffre au Luxembourg , aux Pays-Bas et en Belgique (opération Fell-Gelb). La Luftwaffe attaque tous les terrains d'aviations de Belgique et du Nord de la France détruisant, au sol , un grand nombre d'avions. Quelques heures plus tard, les parachutistes allemands sautent sur les forts belges et les ponts belges et hollandais et se posent au centre de Rotterdam. En quelques minutes, les ponts de Rotterdam, Dpoordrecht, Moerdjik sont capturés intacts. Les ponts belges de Vroenhoven et Veldwezelt tombent intacts aux mains des paras allemands. Le pont de Canne a été détruit pas les Belges. Le fort d'Eben-Emaël , réputé imprenable, qui protège Liège, est pris en quelques minutes dès 04H25, par les paras allemands déposés par planeurs sur ses superstructures. La 4.panzer déferle.

Le Luxembourg est traversé par l'Armée allemande en quelques heures et déjà les envahisseurs sont sur la frontière belge.

Suivant le plan prévu dans cette éventualité, le gl Billotte qui dispose de 23 divisions d'infanterie, de 7 divisions mécanisées et du corps de cavalerie du gl Prioux (venant des VII° armée du gl Giraud, I° armée du gl Blanchard, II° armée du gl Huntziger, IX° armée du gl Corap et du corps expéditionnaire britannique de lord Gort), fait avancer ses soldats vers la frontière belge, en attendant l'appel à l'aide des Belges. Ce qui est rapidement demandé. A 07H30, les troupes franco-britanniques entrent en Belgique. Elles doivent se positionner en secours des armées belges et hollandaises (opération Dyle-Breda) pour gagner les lignes de défense belges et hollandaises. Les 8 divisions hollandaises, 18 divisions belges (600 000 hommes, SM le Roi Leopold III), vont-elles enrayer l'invasion, maintenant que leurs premières lignes de défense sont enfoncées ? En face, les 29 divisions du groupe d'armées B Von Bock dont 3 blindées de Hoeppner et les 45 divisions du groupe d'armées A de von Rundstedt dont 7 blindées de von Kleist attaquent. voir la carte. Le groupe d'armées C de von Leeb devant la ligne Maginot attend son heure.

Les troupes françaises qui se sont embarquées le 9 débarquent à Flessingue le même jour couverts par 11 torpilleurs, 25 dragueurs et 6 chasseurs de sous-marins.

Les III° armée du gl Condé, IV° armée du gl Requin, V° armée du gl Bourret et VI° armée du gl Garchery restées en France sont positionnées face à la frontière.

11 mai : Belgique et Hollande

Pendant 2 jours, les Allemands avancent sans rencontrer de résistance. Puis la VII° Armée française arrive bientôt au contact des troupes allemandes. La 1ère D.L.M. (division légère mécanisée) débarque ses chars au sud d'Anvers, la 25e D.I.M. (gl Molinie) est arrivée en Hollande.

Le B.E.F. entré aussi en Belgique, se positionne au sud et au nord de Bruxelles, sur l’Escaut. A noter que le passage de la frontière a donné lieu à un incident comique si l'heure n'était pas aussi grave. Les gardes-frontière belges s'opposent au passage de quelques troupes britanniques sous prétexte qu'elles n'ont pas les documents pour leur permettre d 'entrer. Les troupes entrées en Belgique s'aperçoivent qu'aucun des obstacles anti-chars belges n'est en place.

La Ière Armée rejoint le front de Namur. C'est une armée importante avec notamment 2 divisions de cavalerie, 3 divisions motorisées. La IX° Armée dans le secteur des Ardennes (impénétrable ! ) arrive sur la Meuse pour voir que les Belges ont abandonné le secteur. La II° Armée entre au contact de l'ennemi vers Bertogne et Bastogne sans rencontrer trop de difficultés. La III° Armée entre au Luxembourg, 3 heures après les Allemands et entre également au contact très rapidement.

Tout est en place pour enrayer l'attaque allemande. Sauf que les troupes allemandes vont empêcher la liaison avec l' armée hollandaise. Sauf que les liaisons entre armées françaises, armée britannique et armée belge sont désastreuses. Sauf que les ponts n'ont pas été tous démolis. Sauf que les défenses belges sont déjà contournées. Sauf que les Allemands utilisent des pontons pour faire franchir les rivières à leurs blindés. Sauf que les parachutistes allemands ont pris des objectifs présumés imprenables. Avec ces parachutages va naître le mythe de la Cinquième colonne qui sur les arrières de nos armées travaille pour les Allemands.

![]()

Il serait vain pour moi de détailler les combats que vont livrer ces différentes armées françaises et britanniques. Chaque régiment, chaque bataillon, chaque compagnie va livrer son propre combat, tentant d'arrêter la marée des blindés allemands. Il faudrait suivre pas à pas chaque unité et presque chaque soldat. Chaque homme va connaître sa propre aventure. Je me bornerai à signaler quelques faits significatifs.

12 mai

La 3e D.L.M. se retrouve à cheval de part et d'autre de la nationale Liège-Bruxelles et va subir l'assaut concentré des 3. et 4.panzerdivisonnen. C'est la première bataille de blindés de la deuxième guerre mondiale. Le premier choc a lieu dans le village de Crehen en Belgique. Il est défendu par le 4e escadron du 11e Dragons Portés et par les chars Hotchkiss du 3e escadron du 2e Cuirassiers, ainsi que par l'artillerie divisionnaire.

06H00, le 35.panzeregiment

engage le combat derrière les vagues de stukas qui bombardent

Crehen, depuis 4 heures, en plus de l'artillerie. Un "cycliste

belge" avertit les Français que des tanks belges

vont entrer à Crehen et qu'il ne faut pas tirer. Méfiance !

La colonne arrive d’Hannut. Un officier aperçoit

à temps la croix gammée sur un des chars.

Les 37mm des Hotchkiss tirent et détruisent cinq

panzers. Les autres continuent leur avance. Les blindés

français à l'abri des haies, derrière

les maisons, dans les jardins luttent avec courage. Un panzer

allemand parvient à s'infiltrer. Les mitrailleuses du

1er Dragons détruisent deux automitrailleuses allemandes

qui débouchent de la même route. Et les chars continuent

à harceler l'ennemi. Le combat se poursuit dans l’après-midi

sur Crehen et sur Thisnes. Le 11e Dragons et le 2e Cuirassiers

se sacrifient sur place. Des deux côtés, les pertes

sont lourdes. Devant Wanzin, le 11e Dragons Portés résiste

puis il se replie en combattant sur Jandrain. Enfin, sur la Méhaigne,

la 2e D.L.M. appuie solidement sa droite sur la Meuse et résiste

à tous les assauts. En fin de journée, la ligne

Tirlemont-Hannut résiste toujours. Le 35.panzeregiment

se replie sans prendre Crehen, que les Dragons abandonnent, peu

après, avec les survivants des deux escadrons de chars.

L'Allemand attend l'arrivée de troupes fraîches

et surtout le ravitaillement par air de 50 000 litres de carburant.

En fin d’après-midi, la 4.panzer effectue une

reconnaissance en force pour tester la position française

à l'ouest d’Hannut. Vers 19H00, le 35.panzerregiment

et le 12.fusiliersregiment s'avancent sur deux kilomètres,

sous une pluie d'obus, et se heurtent à Thisnes, à

un escadron du 11e Dragons Portés et à un demi-escadron

du 2e Cuirassiers. Quelques panzers pénètrent dans

Thisnes mais sans l'appui de l'infanterie. Ils rebroussent chemin

aussitôt. Les Somua contre-attaquent de leur

canon de 47 mm. L'offensive allemande est stoppée.

Mais sur un autre point du front, la situation se dégrade. Le 12 au matin, le Panzergruppe de Guderian (1., 2. et 10.panzerdivisionnen et le régiment Gross-Deutschland ) prend Bouillon sur la Semois et franchit la frontière française au nord de Sedan. Les Allemands ont traversé les Ardennes, ce qui était impensable aux yeux de l'État-major français. L'action retardatrice des Français n'a duré que deux jours au lieu des cinq jours sur lesquels Gamelin comptait pour disposer ses troupes sur la rive gauche de la Meuse et faire venir son artillerie. La Semois dont les ponts ont été détruits ne présente pas un obstacle pour les pionniers du Génie allemand qui font passer leurs éléments sur des radeaux puis commencent la construction d'un pont. Dans l'après-midi, les blindés des 1. et 10.panzerdivision atteignent la Meuse de chaque côté de Sedan. A la tombée de la nuit, les panzers contrôlent la Meuse de Dinant à Sedan, il ne reste plus aucune force française sur la rive droite du fleuve dont tous les ponts sont détruits.

13 mai

La Luftwaffe lance une grand offensive aériennes sur toutes les lignes de communications du nord et de l'est de la France. Les attaques frappent aussi des villes loin en arrière du front comme Chalons sur Marne, Épernay, Troyes, Lunéville, Vitry le François qui sont bombardées.

Le 13 mai au petit matin, les avant-postes français signalent que des motocyclistes, des tanks et des fantassins allemands sortent de la forêt et se dirigent vers la Meuse. Les artilleurs français ouvrent le feu. L'artillerie allemande ne riposte pas. Ce sont 1 000 stukas qui apparaissent, piquant sur les positions françaises, larguant leurs bombes de 500 kilos sur les blockhaus, sur les fantassins dans leurs tranchées et sur l'artillerie. Les pertes françaises sont légères mais l'effet de terreur est considérable. Des escadrilles de Messerschmitt empêchent l'intervention des chasseurs français. Le fantassin a le sentiment qu'il est abandonné. D'autant plus que maintenant l'artillerie allemande retentit.

En début d'après-midi, le 2e Escadron du 1er Cuirassiers est lancé en contre attaque contre la position de départ de la 14.panzer. A 800 m des Allemands, agglutinés au long d'une lisière de bois, les S35 ouvrent le feu et font un massacre. Il faut une manœuvre d'enveloppement de toute la 3.panzer pour faire tomber la position du 1er Cuirassiers qui lui détruit une bonne cinquantaine de chars, avant de succomber, faute de munitions. Seul un peloton parvient à se replier. Sur les 42 chars du groupe du 1er Cuirassiers, le 13 mai au soir il n'en reste plus que 16, tous couverts d'impacts.

Les 2e (gl Dame) et 5e divisions (gl Agliany) nord-africaines, la 1ère division d'infanterie marocaine (gl Mellier), la 4e division d'infanterie (gl Musse), les 12e (gl Janssen) et 15e division (gl Juin) mécanisées, ont pris position dans la trouée de Gembloux. C'est une petite ville belge au centre d'une trouée de 35 kilomètres, route de toutes les invasions. Le commandement espère stopper dans cette trouée l'invasion allemande. La majorité des soldats sont arrivés à pied observés depuis le ciel par les mouchards allemands. Sans artillerie, sans soutien aérien, les Marocains établissent une ligne de défense. Dans la journée du 13, les éléments rescapés des D.L.M. d'Hannut passent épuisés et prennent position derrière les Marocains. L'assaut des 3. et 4.panzerdivision commence le 14 mai vers 07H00. Les blindés allemands arrivent au contact et se heurtent aux anti-chars et à l'artillerie de la 15e D.I.M.. Beaucoup de panzers se mettent à flamber. La 4.panzer tente de déborder les Marocains dans le village d'Ernage. Une dizaine de panzers sont détruits. Une seconde attaque avec 40 chars est également repoussée. A l'aube du 15, les combats reprennent sur Ernage avec l'infanterie allemande. Les 1er et 2e Tirailleurs repoussent toutes les attaques mais abandonnent la position en début d'après midi. L'attaque allemande s'essouffle. Le 7e Tirailleurs contre attaque à la baïonnette un assaut des panzers. Les Allemands ont subi des pertes importantes et suspendent leur offensive. Une division allemande doit être renvoyée en arrière pour être reconstituée. C'est incontestablement un succès de l'Armée française. Succès sans lendemain car la Ière Armée française reçoit l'ordre de battre en retraite. Sur sa droite, la IX° armée vient de s'écrouler.

Les troupes débarquées à Flessingue se décomposent sous les bombes de la Luftwaffe. Les avisos tentent en vain de freiner la marche des Allemands.

14 mai

Après une longue préparation d'artillerie et l'emploi de 1 000 stukas qui lâchent leurs bombes sur les positions françaises, les divisions allemandes (dont 3 Panzerkorps) vont percer entre Dinant et Sedan. Le Général Reinhardt et ses blindés avancent à grands pas vers Monthermé au centre, tandis qu’au sud, ce sont le gl Guderian et ses panzers qui se pressent derrière la Meuse.

Le panzergruppe Guderian a reçu l'ordre de franchir la Meuse mais ses divisions sont en retard après la prise de Sedan et l'attaque se déclenche vers 16H00 le 13. Les premiers canots pneumatiques atteignent la rive opposée. Les fusiliers, motocyclistes et fantassins foncent aussitôt et encerclent les blockhaus les plus proches. La principale ligne de défense française consiste en blockhaus de béton et en tranchées, le tout abrité derrière un important réseau de barbelés. Chaque blockhaus ne dispose que d'un canon de 37 mm modèle 1916. Mais ces blockhaus ne sont pas totalement construits. Nombre de fermetures ne sont que du bricolage provisoire. La situation de la seconde ligne est encore pire. Les 55e (gl Lafontaine) et 71e divisions (gl Baudet) du X° corps (Il° armée) du gl Grandsard défendent ces fortifications inachevées. Ces deux divisions sont du «type B » composées de réservistes sans grand entraînement, disséminés sur un front d'environ quarante kilomètres. En matière d'artillerie, ces divisions sont toutefois convenablement soutenues. La 55e division dispose à elle seule de 140 canons dans son secteur. Les blockhaus qui bordaient la Meuse ont été détruits par les antichars et la D.C.A. allemande tirant à vue sur les embrasures des blockhaus mal protégés. De place en place, des casemates résistent mieux que d'autres. En fin d'après-midi, le front de la 55e division française est crevé et Guderian décide de faire traverser la Meuse, par radeaux, à ses blindés légers. Vers 18H00, le central téléphonique de Bulson annonce au X° corps, l'arrivée de chars allemands alors qu'aucun char ennemi n'a encore franchi la Meuse. Un flot de fuyards, artilleurs et fantassins, à pied ou en voiture, souvent sans armes, traînant leur musette, envahit la route de Bulson. Rapidement, Guderian dispose d'une tête de pont, large de 5 kilomètres et profonde, et selon les endroits de 6 à 9 kilomètres. Ses troupes forment un saillant dans les lignes du gl Grandsard, dans lequel les panzers commencent lentement à s'engouffrer au fur et à mesure que leurs sapeurs allemands lancent des ponts de bateaux. Du côté français, il n'y a encore aucune contre-attaque organisée.. L'attaque continue pendant la nuit et les villages de Cheveuges et de Wadelincourt sont perdus. Les blindés de Guderian ont aussi réussi leur percée.

Plus au nord, Rommel avec sa 7.panzer a traversé la Meuse en aval de Dinant. La IX° armée (gl Corap) a dû parcourir environ 70 kilomètres en territoire belge pour venir tenir des positions improvisées. Le passage des troupes de Rommel a été sérieusement gêné par un violent tir de l'artillerie française et par le feu d' armes légères camouflées dans les rochers de la rive gauche. Tirs qui détruisent les bateaux allemands l'un après l'autre. Il faut l'intervention personnelle de Rommel pour que la 7.panzer réussisse à franchir la Meuse. Une patrouille motocycliste a découvert un barrage intact à Houx. Les motocyclistes tentent vainement de traverser, ils sont arrêtés par le 66e régiment d'infanterie français (18e division) . Toute la 18e division (gl Duffet) s'établit sur une position d'où il est impossible de couvrir le barrage et ses approches. Décision stupide qui permet aux Allemands de traverser dans la nuit du 12 au 13, sans essuyer un coup de feu. Ils installent une tête de pont précaire. Ils s'y accrochent toute la journée du 13, malgré de violentes contre-attaques françaises, jusqu'à l'arrivée de renforts. A l'aube du 14, Rommel n'a réussi à faire traverser la Meuse qu'à une quinzaine de ses chars, c'est suffisant. Le 14 au matin, les Allemands tiennent trois têtes de pont d'importances diverses sur la Meuse. Commence alors la phase de consolidation, de préparation à la ruée dans la grande plaine qui s'ouvre devant les panzers.

A quelque 25 kilomètres plus au nord, le XXXXI° corps de panzers a obtenu des résultats assez différents en essayant d'établir une tête de pont à Monthermé. La position est tenue par la 42e demi-brigade de mitrailleurs coloniaux (des réservistes du sud-ouest). Ils se sont répartis dans quelques blockhaus répartis le long du fleuve. La Luftwaffe n'est pas arrivée à l'heure prévue mais depuis le début de la matinée les Marsouins courbent la tête sous les vagues de stukas et sous le déluge de l'artillerie. En face, toute la 6.panzer de Reinhardt attend pour traverser. Les troupes d'assaut se sont élancées avec, pour soutien, les canons des blindés. Elles réussissent à franchir le fleuve, et s'infiltrent dans le village. A la nuit, les Marsouins se regroupent et empêchent toujours les blindés de traverser. Le 14, les Allemands repartent à l'assaut et sont repoussés de nouveau. Le 15, les Marsouins sont toujours là et repoussent encore l'attaque de l'infanterie allemande. Les blindés allemands cependant débouchent et pour les Marsouins, c'est la fin. Quelques uns parviennent à prendre la fuite. Pendant trois jours, les forces de Reinhardt ont été bloqués par une poignée de coloniaux.

200 appareils alliés attaquent le pont de bateaux de Guderian sur la Meuse, un ouvrage provisoire d'une importance vitale pour les Allemands. Mais le raid déclenché par vagues successives est de faible importance et trop échelonnées, 85 appareils, dont 35 anglais, sont abattus. Le pont n'est pas détruit.

La 3e division cuirassée française (gl Brocard) vient d'arriver et attend les ordres du gl Huntziger. Lorsque les ordres arrivent, c'est trop tard, le ravitaillement en carburant des tanks a pris trop de temps. Les flancs de l'offensive Guderian ne peuvent plus être atteints. La 3e division cuirassée reçoit l'ordre de se retrancher sur des positions statiques et ses chars se trouvent éparpillés sur un front d'une vingtaine de kilomètres.

La 1ère division cuirassée française (gl Bruneau) arrivée par chemin de fer à Charleroi, reçoit l'ordre de marcher sur Dinant. Il lui faut 7 heures pour couvrir 35 kilomètres par des routes encombrées de soldats et de civils en fuite. Puis la division se trouve à court d'essence. Son chef lui ordonne de s'arrêter. Finalement, Corap décide d'attendre l'arrivée de la 4e division d'infanterie nord-africaine (gl Sancelme) avant d'attaquer. Jusque-là, il s'en tient avec sa IX° armée à contenir l'avance ennemie. Rommel a tout le temps voulu pour achever ses ponts. A la tombée de la nuit, Rommel se trouve à Onhaye, à quelque six kilomètres à l'ouest du fleuve.

Le 14 mai au soir, Corap et Huntziger prennent une décision fatale. L'aile gauche d'Huntziger a craqué et le général se trouve dans l'obligation de commander un repli immédiat. Mais dans quelle direction ? D'un côté, il laisse à découvert la route de Paris et d'un autre, il expose le flanc nord de la ligne Maginot. Huntziger téléphone au général Georges pour lui demander des instructions. Il reçoit comme ordre : « Faites pour le mieux ». Huntziger décide alors de s'accrocher par sa droite à l'ouvrage de La Ferté, premier fort à l'ouest de la ligne Maginot, avec un déploiement de ses troupes sur la ligne Iner-sur-Meuse-forêt de Dieulet-Semmauthe-Stonne, ligne sur laquelle la II° armée va résister victorieusement ensuite à de fortes attaques allemandes.

La IXe armée a été particulièrement visée par la Luftwaffe. Les Q.G. ont été écrasés, les lignes de communications sont coupées jusque loin derrière le front et l'artillerie est paralysée depuis que ses chevaux ont été massacrés par les Messerschmitt. Guderian s'enfonce profondément dans le flanc de cette IX° armée. Corap, devant l'agrandissement de la poche tenue par Rommel à Dinant annonce vers 02H00 à Billotte, qui commande son groupe d'armées, que ses forces se replient sur l'ensemble du front et qu'il se propose d'abandonner la Meuse pour aller établir une ligne de défense entre Rocroi et Signy-l'Abbaye. Billotte approuve. Cette ligne n'existe que dans la tête des Q.G. Personne ne la tient. Le corps d'armée qui doit se rabattre à la droite de Corap, est une unité de forteresse, sans moyens de transport, incapable de manoeuvrer. Les décisions de Corap et d'Huntziger ouvrent une très large brèche dans les lignes françaises.

15 mai

Après un bombardement massif de Rotterdam par la Luftwaffe, l’ armée de terre néerlandaise capitule, submergée par le nombre et le matériel. Elle n'a jamais pu faire jonction avec des éléments de la VII° Armée française débarqués à Flessingue. La marine néerlandaise réussit à s'enfuir en emmenant la Reine et le gouvernement qui vont continuer la lutte depuis les colonies et l'Angleterre.

Face à la tête de pont de Rommel, la ligne d'arrêt fixée par le gl Corap traverse Philippeville, à 25 kilomètres de la Meuse. Corap espère arrêter l'avance des panzers sur cette position. Rommel, qui a regroupé le plus gros de sa division vise un objectif situé à 13 kilomètres au-delà de Philippeville. Au petit matin, les chars de Rommel se heurtent à la 1ère division cuirassée française (gl Bruneau). Celle-ci a refait ses pleins d'essence et attend toujours des ordres. Bruneau a pris la précaution de faire reculer son artillerie. Mais le voici attaqué non seulement par la 7.panzer mais aussi par la 5.panzer. A Flavion, les Français camouflés dans les bois réussissent à détruire une centaine de blindés allemands mais subissent de très lourdes pertes. Cette nuit-là, lorsque les survivants de Bruneau abandonnent le terrain, il ne leur reste plus que dix-sept chars. Au même moment, l'infanterie du Il° corps de Corap se replie en désordre sur la frontière qu'elle a quittée cinq jours plus tôt pour marcher sur la Meuse. Au soir du 15, la « ligne d'arrêt » que Corap avait ordonné de tenir, ne correspond plus à rien. Rommel a déjà dépassé son objectif.

A l'autre extrémité du front, Guderian repousse toutes les tentatives d'Huntziger pour enfoncer le flanc de l'avance allemande. Des violents combats se déroulent pour la possession des hauteurs voisines de Stonne. La 1ère division cuirassée française, la 3e division cuirassée (gl Brocard) et la 3e division d'infanterie motorisée (gl Bertin-Boussu) vont résister plusieurs jours. La 3e D.C.R. était en cours de formation, et n'a pas de batterie anti-chars, pas de génie, pas d'escadrille d'appui. Elle dispose de 4 bataillons de chars, d'un régiment d'artillerie (319e) et d'un seul bataillon de chasseurs portés (16e). La 3e D.I.M. est constituée de trois régiments solides (51e, 67e et 91e d'infanterie), un régiment d'artillerie et un groupe de reconnaissance (6e). En face les 1.et 2.panzerdivision. C'est le 6e G.R.D.I. et le 67e R.I. qui supportent le premier choc du régiment d'élite Grossdeutschland. Le village se Stonne change trois fois de mains. Plus loin, le 91e R.I. décime l'ennemi qui en vient à demander une trêve.

C'est au centre de l'attaque allemande que se déroulent les combats les plus marquants. Depuis le 12, le corps de panzers de Reinhardt est demeuré enfermé dans sa tête de pont de Monthermé. Pendant trois jours, les Français l'ont tenu en échec, malgré les incessantes attaques de la Luftwaffe. Corap, ordonne le retrait sur sa ligne de défense. Le manque de moyens de transport entraîne très vite la débandade. A 07H30, les chars de Reinhardt se ruent hors de la tête de pont de Monthermé sur les traces du corps français. Les éléments avancés du corps de panzers atteignent Montcornet à 60 kilomètres à l'ouest de la Meuse dans la soirée. Cette même nuit, Corap est relevé de son commandement. Les débris de la IX° armée passent sous le commandement du gl Giraud, qui commande la VII° armée, à laquelle ce qui subsiste des forces de Corap doivent s'intégrer.

16 mai

A l'aube du 16, les Allemands commencent à voir l'étendue de leur victoire. Civils et militaires français gisent pêle-mêle épuisés dans les fossés, le long des haies et dans les trous qui bordent la route. Des unités qui montent au front (ou ce qu'il en reste) croisent des unités qui s'enfuient. Les panzers dépassent aussi des colonnes de réfugiés qui marchent vers on ne sait où. Amiens, pourtant loin du front, signale l'arrivée des fuyards de la IX° armée. Gamelin ordonne le repli général des forces françaises de Belgique et de Hollande. Au soir, les colonnes de Guderian se trouvent à plus de 85 kilomètres de Sedan. Il ordonne que la progression se poursuive le lendemain jusqu'à la dernière goutte d'essence.

pour voir la carte en grand passer la souris sur l image

Rommel s'est avancé de plus de 80 kilomètres, ne perdant que 35 tués et 59 blessés, alors qu'il a fait environ 10 000 prisonniers et s'est emparé d'une centaine de chars.

A Stonne, la bataille se poursuit. Le 41e bataillon de chars de combat veut faire aussi bien que l'infanterie et passe à l'attaque. Ses chars B1 détruisent plusieurs panzers. Le régiment Grossdeutschland attaque de nouveau, appuyé par son infanterie, il est repoussé avec de fortes pertes.

Les troupes de Flessingue sont menacées par les Allemands et le contre-amiral Platon va tenter de les sauver en organisant un rembarquement. 18 000 hommes rembarquent en abandonnant tout leur matériel.

17 mai

Guderian reçoit l'ordre d'Hiler d'arrêter ses panzers. Après de vives discussions, il obtient de reprendre sa marche en avant. Les Français viennent de perdre deux de leurs divisions cuirassées. Il ne reste que la 2e division cuirassée (gl de Bruche), stationnée, le 10 mai, à l'est de Reims. Elle a passé les jours précédant sur les routes ou dans les trains entre Reims et Charleroi et elle se retrouve maintenant derrière la « ligne d'arrêt» à Signy l'Abbaye disséminée sur plus de 40 kilomètres. Elle atteint la région de Montcornet au moment même où Guderian et Reinhardt y parviennent. Avant qu'elle puisse se regrouper, les divisions de Guderian la coupent en deux, ses véhicules non blindés d'un côté, et ses chars éparpillés de l'autre.

A Stonne, les Allemands furieux lancent une nouvelle division d'infanterie à l'attaque sous l'appui des stukas. Le 67e R.I. les repousse, terminant sa contre-attaque à la baïonnette. Il rafle même 100 prisonniers. La 53e Division d'infanterie française (gl Blin) (239e R.I., 208e R.I., 329e R.I., 22e R.A., 222e R.A.L.D., 66e G.R.D.I.?, 53e Parc d'artillerie divisionnaire, 53/81e Cie télégraphique, 53/82e Cie radio, 53/3e Gpe d'exploitation divisionnaire, 53e Gpe sanitaire divisionnaire, 53/1e Cie de Sapeurs mineurs 53/2e Cie de sapeurs mineurs) s'est bien battue (selon Guderian) mais n'a fait qu'arrêter que quelques heures le flux des blindés et de l'infanterie allemands.

Les panzers atteignent Laon et le canal de la Sambre à l'Oise, à moins de 100 kilomètres de Paris. Les Alliés commencent à quitter la Belgique et la VI° armée allemande (gl Reichenau) entre dans Bruxelles. Pour protéger Paris, le gl Georges décide la formation d'une nouvelle VII° armée à partir d'unités rameutées d'Alsace-Lorraine.

Désormais le

commandement français ne dispose plus que de la 4e division

cuirassée (col De Gaulle) et de divisions légères

mécanisées qui abandonnent la Belgique et se replient.

La 4e division cuirassée est en cours de constitution

à partir de formations venues des quatre coins de

France. Le 17 mai, elle ne possède encore que le gros

de ses chars et le 4e B.C.P.. Le 47e Bataillon de Chars B et

le 44e Bataillon de Chars R.35 arrivent le 21 Mai, le 2e Groupe

d'escadron de chars Hotchkiss du 3e Cuirassiers, seulement la

25 Mai. Le 10e Cuirassiers (régiment de découverte),

rejoint dans la nuit du 17 au 18 Mai. Le 17 Mai, la Division

est encore dépourvue de la majeure partie de ses éléments

à pied et de son artillerie. Le 7e Régiment de

Dragons Portés arrive en deux morceaux : le 1er Bataillon

le 21, le 2e Bataillon le 24 Mai. La plupart des chefs de chars

n'ont jamais tiré au canon et certains conducteurs n'ont

pas quatre heures de conduite. Arrivent au jour le jour les unités

d'artillerie, le 322e R.A.T.T. (1er Groupe et le 2e Groupe le

17/05/1940) ; 10/80e B.D.A.C. le 20/05/1940 ; 11/86e D.D.A.C.

le 20/05/1940 ; Etat-Major – A.D. le 23/05/1940 ; 1020e

Bie du 404 D.C.A. le 23/05/1940 ; 1er Gr. 305e R.A.T.T. (105mm)

le 23/05/1940 qui le 06/06/1940 repart ; 665e B.D.A.C. le 25/05/1940

; 51e Bie Anti-chars aut. le 27/05/1940 ; 661e B.D.A.C. le 28/05/1940.

De Gaulle décide d'attaquer le 17 mai en direction de

Montcornet avec les forces qui ont pu rallier soit 6 bataillons

de chars (46e, 24e, 345e compagnie autonome), 2 régiments

de cuirassiers (3e et 10e), un régiment d'artillerie (322e

R.A.A.T.). En tout moins de 100 chars. La 4e D.C.R attaque

à l'aube avec pour objectif Montcornet. Une colonne motorisée

allemande est détruite. Les villages de Bucy et Chivres

sont repris. Au sud-est le 24e B.C.C. s'approche de Montcornet.

Les anti-chars allemands et des mines lui causent beaucoup de

pertes et le bataillon arrête son action. Au soir,

De Gaulle rassemble ses bataillons, il a perdu le quart de ses

blindés mais uniquement 25 tués et blessés.

18 mai

Guderian traverse le canal de la Sambre à l'Oise et s'empare de Saint-Quentin (2.panzer) et de Péronne (1.panzer). Au nord, Rommel atteint Cambrai. A Stonne, ce n'est pas fini. Chacun campe sur ses positions et une semaine va se passer dans action notable.

A Montcornet, la 4e D.C.R. reçoit le renfort des 3e et 10e cuirassiers. Nouveaux objectifs : Crécy et Puilly. Mais les Allemands se sont aussi renforcés. La Luftwaffe attaque en force ajoutant ses bombes aux mines. Les chars lourds de la 345e compagnie arrivent à détruite les antichars et les barrages allemands. Les Chasseurs du 4e B.C.P. voient arriver les Allemands qui chargent en chantant le Deutschland Ubber Alles. Les Chasseurs leur répliquent en chantant la Sidi Brahim. De Gaulle reçoit l'ordre de repli, il n'obtempère pas tout de suite (déjà !).

19 mai

Guderian traverse les champs de bataille de la Grande Guerre. De Gaulle, avec la 4e division cuirassée, attaque le flanc des panzers près de Laon. Quelques-uns des blindés français arrivent à moins de 1 500 mètres du P.C.de Guderian , puis changent de direction. Les stukas bombardent sans arrêt la division. Les trois divisions motorisées françaises arrivées de Belgique se concentrent près de Cambrai. Les panzers se concentrent dans la région de la Somme. La masse, déjà écrasante. des blindés de Kleist (commandant du corps d'armée allemand), se trouve à présent renforcée par le groupe de Hoepner qui comprend deux divisions de panzers rappelées de Belgique.