|

Ce qui n'était encore

qu'un espoir en l'homme providentiel qu'est le maréchal

Pétain, a tourné à l'idolâtrie pour

une partie de la population, un véritable culte de la

personnalité. Tous les textes commencent ainsi : "Nous,

Philippe Pétain, Maréchal de France, chef de l'État

français, le Conseil des ministres entendu, décrétons

..." (un relent de monarchie). Les fonctionnaires et militaires

prêtent serment de soumission au maréchal. Un hymne,

que tous les enfants apprennent à l'école est écrit

à sa gloire. Les Français se découvrent

40 millions de maréchalistes. Les Normands comme les autres.

Il faut bien croire en quelque chose. Le portrait de Pétain

en 28x36 est en vente au prix de 5 francs. Pendant des années,

les Français vont croire également au double jeu

du Maréchal entre les Alliés et les Allemands (le

débat est encore ouvert) et lui manifesteront leur confiance.

Dans les mairies, le buste de Marianne est remplacé par

celui du Maréchal. Il faudra quelques rappels à

l'ordre car des maires sont encore réticents. La République

est abolie et l'État Français prend pour devise

: Travail, Famille, Patrie, prônant la Révolution

Nationale. La francisque se substitue à l'effigie de la

République. Les timbres poste sont à l'effigie

de Pétain, des pièces de monnaie sont frappées

avec la francisque. Chaque commune va dénommer une voie

du nom du Maréchal Pétain. A Dieppe, c'est le boulevard

Bérigny qui est baptisé dès janvier 1941.

La presse suit pas à pas les déplacements du Maréchal

et le moindre de ses propos est relaté (1/2 page le 16

août). Cette idolâtrie ne durera pas et de plus en

plus de Français s'interrogent. Ce début de 1941

marque déjà un recul de popularité. La poignée

de mains Hitler-Pétain à Montoire et les déclarations

de Laval souhaitant la victoire de l'Allemagne feront se détourner

du régime une grande partie de l'opinion (1). D'autant

que dans les faits ce sont les préfets, sous-préfets

et maires qui dirigent chacun leur portion de territoire, en

relation constante avec l'occupant. |

|

|

Les autorités prônent la Révolution

Nationale. Du national, on en met partout. La Loterie Nationale

voisine avec le Secours National et l'Emprunt national. Le café

national (une infâme mixture dont il vaut mieux ignorer

la composition) est sur les rayons aux cotés du chocolat

national. Les chaussures nationales (sans cuir) sont vendues

avec la peinture nationale (sans huile). Les partis politiques

ne sont pas en reste : le Parti Populaire Nationale chante le

cantique national.

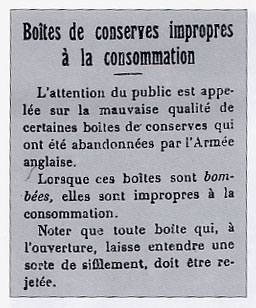

Ce qui préoccupe le plus les Français,

ce sont les restrictions qui se font de plus en plus sévères.

La ménagère qui va faire ses courses ne sait jamais

d'avance ce qu'elle va trouver. La femme est réduite à

ce rôle de mère et d'épouse. Les fonctionnaires

féminines ont été poussées à

démissionner. Toutes les femmes doivent faire des enfants.

Entre autres slogans : "Si nous avons perdu la guerre c'est

que depuis 1919, elles n'ont pas eu assez d'enfants". Malgré

le désir de Vichy de voir la femme rester au foyer, beaucoup

sont contraintes de travailler et l'on travaille beaucoup sous

Vichy, de 45 à 54 heures par semaine. 700 000 femmes ont

leur mari prisonnier en Allemagne et beaucoup ont des enfants,

comment vivre ? Il faut attendre juillet 1942, pour qu'une allocation

militaire soit versée aux femmes de prisonniers (20 francs

par jour à Paris, 15 francs ailleurs). Maintenir les femmes

chez elles est une utopie et dès le 3 avril 1941, le gouvernement

abroge une partie des décisions du 11 octobre 1940 renvoyant

la femme à son foyer (la loi de 1940 sera totalement abrogée

en 1942).

|

|

|

|

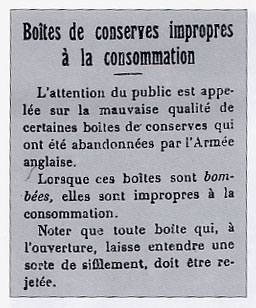

Les rations font l'objet de réajustements

continuels. Mais qui peut dire si les quantités prévues

seront disponibles ? Chaque individu, grand ou petit, enfant,

actif ou retraité a été classé dans

une catégorie bien déterminée et chaque

catégorie a droit à une quantité de produits

bien définie. E

enfants de moins de 3 ans, J1 enfants de 3 à 6

ans, J2 enfants

de 6 à 13 ans, J3

adolescents de 13 à 21 ans, A cartes ordinaires,

T travailleurs de force, C travailleurs agricoles.

La liste des professions ouvrant droit à la carte travailleur

de force sera sans cesse revue sous les pressions corporatistes.

Il y a des quantités journalières pour certains

produits et d'autres hebdomadaires ou mensuelles, casse-tête

permanent. Au premier avril 1941, la ration de pain varie de

100 gr à 350 gr par jour suivant les catégories,

la viande : 360 gr avec os ou 288 gr sans os par semaine, les

matières grasses : 400 gr par mois, le savon : 75 gr de

savonnette ou de savon de ménage + un autre savon de ménage

ou 250 gr de poudre à laver ou 1 kg de lessive au savon

par mois, les hommes bénéficient de 1 bâton

de savon à barbe par mois, du moins ceux de plus de 17

ans. La quantité de lait varie avec l'âge des bébés

et également suivant que la mère allaite ou non.

Pour le chocolat, il est nécessaire de se faire inscrire

préalablement sur un registre tenu par un commerçant

(et un seul). Fromage : 70 gr par semaine, sucre de 50 gr à

1 kg par mois, le riz : de 200 à 300 gr, les pâtes

375 gr par mois, les légumes secs : néant. Il y

a des tickets de charbon, de textile, de tabac, de vin, de chaussures,

etc.... La paire de ciseaux devient un outil indispensable pour

le commerçant, car c'est lui qui découpe les vignettes

et pas question de se présenter sans sa carte de rationnement

en cours de validité. Même le poisson est contingenté,

avec une carte spécifique, un comble à Dieppe.

Certains produits contingentés sont seulement disponibles

chez quelques commerçants. Chaque mois, il y a de nouvelles

cartes avec de nouvelles quantité , jusqu' à la

création de cartes de jardinage. Sur ces maigres rations,

les épouses de prisonniers vont encore économiser

pour envoyer à leur mari un colis pour l' Allemagne. Elles

savent désormais, approximativement, où est leur

mari car la presse a diffusé un grand nombre des lieux

d'implantations des oflags (offizierlager), stalags (stammlager)

et frontstalags (camp de transit installé en France). |

|

|

Les troupes d'occupation commencent

à construire ce qui deviendra le mur de l'Atlantique (Westwall).

Des centaines d'habitants sont expulsés de leur maison

pour élargir les champs de tir des canons et armes automatiques.

Parmi eux, les plus pauvres parmi les pauvres qui habitent encore

les gobes (cavités de la falaise). Ce qu'il faut bien

appeler leur domicile est transformé en abri bétonné.

Les plaines côtières sont inondées. Le pillage

des matériaux de construction atteint son maximum, graviers,

sable, barbelés, bois, sont réservés presque

exclusivement à la construction des défenses allemandes.

Une bonne dizaine de firmes allemandes s'installent

qui vont entrer en concurrence avec l'Organisation Todt pour

les embauches de main-d'oeuvre.

|

(coll.

Guy Naze) (coll.

Guy Naze)

|

|

|

Le 23 février 1941 parait à

Dieppe un nouveau journal du dimanche, au prix de 1 franc, le

"Courrier de Dieppe" (rédacteur en chef E.Renoux-Bares).

A vocation régionale, ce journal diffuse un peu plus d'informations

sur les communes voisines de Dieppe, surtout les avis officiels.

Dès le début, il se veut plus polémique

et ne se prive pas de dénoncer les lenteurs et les incohérences

du ravitaillement, les inégalités de traitement

entre régions et entre les communes, le manque d'égards

pour les familles des victimes de la guerre. Il dénonce

également la paperasserie qui commence à envahir

la vie quotidienne des Français. Cela durera t-il sachant

que toute la presse est soumise à la censure de l'occupant

? A moins que les Allemands laissent passer ces articles pour

montrer que Vichy ne gouverne rien. Une administration paperassière

: carte d'identité, carte de travail, certificats divers,

certificat de métier, carte d'ancien combattant, livret

militaire, cartes d'alimentation et ses tickets, documents qu'il

faut avoir en permanence sur soi. C'est également le temps

du laissez-passer, il faut un "ausweiss" pour franchir

la ligne de démarcation, il faut une autorisation pour

circuler en zone interdite, il faut une autorisation pour sortir

la nuit

Document Alain Dauzou - tous droits réservés

Document Alain Dauzou - tous droits réservés

|

. |

|

Les bombardements alliés continuent,

les 4 février (place L.Vitet), 6 février (magasins

généraux et Neuville lès Dieppe), 10 mars

(centre ville, Caude-Côte), 14 mars, 16 mai, 17 mai, 18

mai (mairie), 3 juillet (entre Martin Eglise et Dieppe), 26 juillet,

14 août. Chacun de ces bombardements laisse derrière

lui son lot de victimes civiles, de destructions. Le gouvernement

de Vichy à travers la presse et la radio d'état

(Radio-Paris) devenues pro-allemandes ne manquent pas de dénoncer

ces attaques aériennes aveugles. A la suite des bombardements

de mai, la mairie transfère une partie de ses bureaux

(la mairie est alors située sur l'emplacement actuel du

casino, rue de l'Hotel de Ville, aujourd'hui rue du Commandant

Fayolle) et les archives et documents anciens sont également

évacués, partie dans les souterrains du château,

partie au château des Vaux en Eure et Loir.

Une décision va meurtrir un peu plus

les Français sinistrés. Les matériaux de

démolition provenant des ruines sont la propriété

de l'Etat. Les matériaux peuvent être vendus par

l'Administration. Ainsi celui qui vient de voir détruire

sa maison doit en racheter les débris !

|

17 mai 1941, Rue Salomon de Caus

Document Mme Caltot -tous droits réservés

(2)

17 mai 1941, Rue Salomon de Caus

Document Mme Caltot -tous droits réservés

(2)

|

|

|

Archives Ville de Dieppe

|

En mars 1941, l'occupant organise en

grande pompe militaire les obsèques du capitaine de frégate

Peters, commandant de la Hoffenkommandantur, mort en service

d'une crise cardiaque. Les autorités civiles de Dieppe

sont là.

Lorsque le préfet de Seine Inférieure

visite Dieppe, il constate que des chantiers de travaux publics

sont ouverts pour employer la main d'oeuvre locale, malgré

le pillage allemand (le plateau sportif route de Pourville notamment),

que l'hôpital et l'hospice ont pu s'installer dans les

souterrains de la Biomarine et l'école Richard Simon après

la main mise des occupants sur l'hôpital général,

qu'une cantine scolaire a pu s'installer à l'angle du

faubourg de la Barre et de l'avenue Gambetta, que la police et

les pompiers sont bien installés (emplacement ancien de

la caserne des pompiers, qui vient de déménager).

Un rappel à l'ordre est diffusé

concernant l'hébergement éventuel d'aviateurs alliés

abattus. Rappel après une première campagne d'affichage

en octobre 1940. Les Français cacheraient des aviateurs

abattus ?

|

|

|

En août, les Allemands interdisent

l'accès de la région aux propriétaires de

résidences secondaires (en réalité certaines

sont déjà occupées par les troupes allemandes

ou ont été détruites). Ceux qui s'y étaient

réfugiés, fuyant les grandes villes, doivent repartir.

20 octobre 1941.

Les communes du bord de mer depuis le Danemark jusqu'à la frontière

espagnole sont classées Zone côtière

interdite - Kuestenzone. Cette zone de profondeur

inégale inclus les îles littorales. Seuls les habitants

ayant leur résidence ordinaire dans ces communes (depuis

au moins 3 mois), les membres des entreprises

civiles travaillant pour les Allemands, le personnel ambulant

de la S.N.C.F. et les troupes d'occupation peuvent circuler dans

la zone ainsi créée (Dieppe est compris dans cette

zone). Aucun échange téléphonique ou télégraphique

ne peut se faire au delà des limites de la zone. Les étrangers

à la zone ne peuvent y pénétrer qu'avec

un laissez-passer spécial très difficile à

obtenir. La carte d'identité est exigible à tout

moment. Les colonies de vacances, les

camps de jeunesse sont interdits dans la zone. A l'entrée

de la zone, des pancartes sont apposées informant les

voyageurs, car identifier les communes de la zone interdite et

celles extérieures n'est pas si évident, la zone

est d'inégale largeur. Dans la région, Envermeu,

chef lieu de canton dans la vallée est hors zone et Saint

Nicolas d'Aliermont sur le plateau est dans la zone interdite.

|

|

|

|

26 octobre 1941 : nouvelles rémunérations

minimales de travail : 19,10 f de l'heure pour un ouvrier qualifié,

17,40 f pour un ouvrier spécialisé, 15,80 f pour

un aide ouvrier, + des primes éventuelles pour les hommes

mariés + primes de déplacement. Le litre de lait

coûte 2,30 f (lait entier) ou 2,10 f (lait écrémé),

les bananes 14,60 f le kilo, les harengs 13,80 f le kg. Lorsqu'il

y a en a.

1er novembre 1941 : c'est la saison de la

pêche aux harengs. Exceptionnellement des canots de Fécamp

et d'Yport sont autorisés à venir à Dieppe

(ils y venaient du temps de paix depuis des lustres). Moyenne

des prises : 900 kilos par jour pour les 48 canots qui livrent.

Mais la reprise de la pêche entraîne son lot de drames,

le canot Jean-Claude de Fécamp saute sur une mine : 8

morts.

4 Décembre : nouveau bombardement à

Martin-Eglise.

5 décembre 1941 : les pigeons voyageurs

doivent être livrés à la Feldnachrichtenkommandantur.

Encore un organisme au nom imprononçable.

|

|

Archives Ville de Dieppe

Archives Ville de Dieppe

|

10 décembre 1941 : à la

suite du sciage d'un câble téléphonique allemand

le Feldkommandant Von Bartenwerffer ordonne que les câbles

soient désormais gardés à tour de rôle

par des Dieppois de 18 à 25 ans réquisitionnés.

Impossible de se dérober sinon une : peine de travaux

forcés ou de prison . Un homme tous les cent mètres

entre 21h et 4h, toutes les nuits. Si la Résistance détruit

ces lignes malgré tout, le "surveillant" est

puni.

La mesure avait déjà été

effective en décembre 1940 pour quelques semaines.

23 décembre 1941 : de nouvelles arrestations

touchent les membres et anciens membres du Parti Communiste.

|

|

vers

1942

|

|

(1) Comment

expliquer cependant les foules importantes qui viendront l'acclamer

à tous les voyages en province jusqu'à celui de

Rouen en Mai 1944.

(2) Dans

ce bombardement périrent les frères Bernard (8

ans) et Paul (14 ans) CALTOT . Photo collection personnelle de

Mme Caltot (leur soeur).

|

| |

(coll.

Guy Naze)

(coll.

Guy Naze)